國父孫中山誕辰150週年之際,國共兩黨搶當孫中山的繼承者,引發爭論。細細想來,這個議題內涵絕不簡淺,值得探討一番。

首先,共產黨當然不是孫中山的繼承者。孫中山在終結中國綿延2000多年的封建帝制後建立起的「新中國」,是「中華民國」。之後不過十來年,共產黨就「里通外國」蘇聯,引進西方貌似先進實則反動的共產馬克思學說,開始了在「北方敵對勢力」支持下「對抗祖國」、顛覆中華民國的「漢奸賣國賊」行為,並在1949年得逞。這段史實清楚表明﹕共產黨是孫中山事業的掘墓人,絕非「繼承者」。

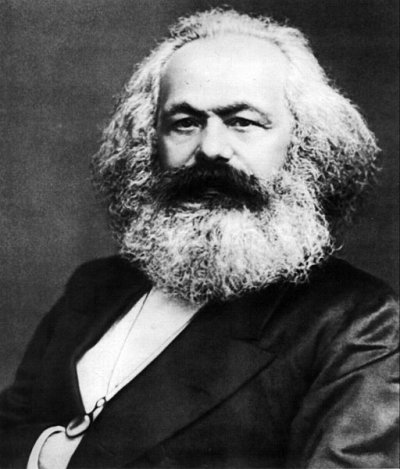

孫中山在終結中國綿延2000多年的封建帝制後建立起的「新中國」,是「中華民國」。之後不過十來年,共產黨就「里通外國」蘇聯,引進西方貌似先進實則反動的共產馬克思學說(資料照,新華社)

到了今天,即便這段「歷史」已是難以變更的現實存在,今天的共產黨人不必對前輩毛澤東勾結蘇聯「背叛祖國」的不義行為擔責,但要做「孫中山的繼承者」,看看依然存在於臺灣,且憲法範圍至今覆蓋大陸,地圖依然是包括蒙古地區的「海棠葉」── 這樣一個孫中山政治遺產的中華民國,對其表幾分敬意,應該是最起碼的常識人情吧?今天中共對「中華民國」,哪怕是「親中賣臺」的馬英九執政時的「中華民國」持什麼態度,眾所周知。行為如此,還敢聲稱自己是孫中山「最忠實的繼承者」,說其「大言不慚」,是最客氣形容。

哪怕是「親中賣臺」的馬英九執政時的「中華民國」持什麼態度,眾所周知。行為如此,還敢聲稱自己是孫中山「最忠實的繼承者」,說其「大言不慚」,是最客氣形容。(資料照,蘇仲泓攝)

在臺灣,國民黨的前主席馬英九和現主席洪秀柱都說,國民黨才是孫中山的真正繼承者,是如此嗎?

孫中山的政治遺產可大致分為「硬體」和「軟體」的兩大塊。「硬體」是一個「政治實體」﹕中華民國;「軟體」是孫中山的理念思想﹕三民主義。

在臺灣,國民黨的前主席馬英九和現主席洪秀柱都說,國民黨才是孫中山的真正繼承者,是如此嗎?(資料照,甘岱民攝)

先看「硬體」的「中華民國」在國民黨那裡的遭遇﹕她曾三次與國民黨「失之交臂」。第一次是「訓政時期」在大陸的1949年,政權在中國本土被共產黨奪走,大片國土淪喪,但「國體」還在,遷至臺灣;第二和第三次是「憲政時期」在臺灣,2008年和2016年,國民黨兩次在民主選舉中敗陣,但中華民國的「國體」和(在臺灣的)「國土」均毫髮無傷(輪番上臺的執政黨與「主流民意」的實質「國家認同」如何是另一回事),而且國民黨以後還有機會再贏回政權。

先看「硬體」的「中華民國」在國民黨那裡的遭遇﹕她曾三次與國民黨「失之交臂」。(資料照,盧逸峰)

雖然中華民國在國民黨手裡元氣大傷,但國民黨並非有意這麼做,在每次「失之交臂」之前,國民黨都竭盡全力要保衛保護她,可以說,繼承捍衛孫中山「硬體政治遺產」的中華民國,不算李登輝掌權的晚期,國民黨主觀上是非常盡責努力的。

再看「軟體」的「三民主義」。說來可憐,在很長一段歷史時期內,「三民主義」在中國實踐得可謂「里里拉拉」。「三民主義」的「三民」是「民族、民權、民生」,1949年之前,國府接連面對日本和中共兩大強敵挑戰,自身都難保,何談從「訓政」過渡到「憲政」,高文明的「民權」根本是奢望;接連的戰亂,讓「民生」凋敝,「三民主義」在實踐上只剩下「民族」的「一民」。

(相關報導:

陳健邦觀點:蔡英文就職演說的異想-自由、寬容、公義,海峽和平,中程協議

|

更多文章

)

1949年之前,國府接連面對日本和中共兩大強敵挑戰,自身都難保,何談從「訓政」過渡到「憲政」,高文明的「民權」根本是奢望。(圖取自維基百科)

國民黨到臺灣後,喘息安定,「三民主義」終於可以次第全面展開﹕早年方針是「反攻大陸」,爾後又制定了「國家統一綱領」,這是堅持「民族」;50年代從基層開始選舉,1996年終於達到民選總統,「民權」全面落實;70年代「經濟起飛」,80年代「錢淹腳目」,臺灣成為「亞洲四小龍」之首,「民生」成就亮麗 ──「三民主義」由此全部實現,國父的理想終於在臺灣變成現實。

不幸的是,「三民主義」在臺灣攀上頂峰沒多久,就開始走下坡。

「中華民國」雖然治權僅及臺灣,但「主權」是包括大陸的,按理,如果「三民主義」是好東西,她在臺灣的成就應該也和大陸分享 ── 可以肯定,孫中山在天有靈,一定樂見「三民主義」在全中國遍地開花。更嚴酷的現實是﹕中共對臺灣有著「統一」的堅定意志,這個「統一」,就是先立即消滅「中華民國」,再逐漸掃蕩「三民主義」,將「一黨專制」也帶到臺灣。隨著中共的國力近三十年來大幅提升,這個危及中華民國存亡的「終極統一」已顯得越來越真實。對此,唯一的化解之道,就是以「三民主義」和平演變中共 ── 如非得接受「統一」的命運不可,臺灣人民唯一願意接受的,就是「三民主義統一中國」,而這本來就是「國統綱領」精髓,是對中華民國的最佳保障、對孫中山政治遺產的最好繼承。雖然制定了「國統綱領」,但後來走向「臺獨」的李登輝不用說了,李登輝之後的國民黨總統和主席馬英九呢?哪怕僅僅是為了捍衛中華民國,馬英九可有想過、嚐試過「三民主義統一中國」?

「民權」僅及臺灣,不及大陸,甚至在主觀願望上都是如此,這就意味著「民權」被丟了大半。

至於「民族」,不必贅言了,略過李登輝吧,到馬英九時代,國民黨還有幾人在說「我們中國」、「我們中國人」?一方面事實上默認「中國=中共=中華人民共和國」,默認「中國是中國、臺灣是臺灣」,一方面又熱衷「本土化」、「愛臺灣」(絕不敢說「愛中國」,哪怕這個「中國」的定義是「中華民國」),一個「不統不獨」,馬英九把「民族」也丟得七零八落了。

到馬英九時代,國民黨還有幾人在說「我們中國」、「我們中國人」?(資料照,蘇仲泓攝)

我以前寫過,到了當代,「三民主義」的順序要重新調整,變成「民權、民族、民生」。「民權」的份量最重,要占到50~60%以上。「民權VS民族」實際上是「價值VS身份」的「fundamental」課題,「價值」要壓倒性地重於「身份」,可以「唯價值是問」,無視「身份」,但絕不可倒過來,否則即是落後、反動,比如民進黨的「身份>價值」。

這種思維,即便是信奉馬克思主義的共產黨也必須接受,因為馬克思就是這麼想的。馬克思有兩句後來成為國際共運口號的名言﹕「全世界無產者聯合起來」、「工人沒有祖國」。亦即,為了「聯合起來」追求「共產主義理想」的「價值」,「無產者」和「工人」必須跨越、超越自己的「國家╱民族」之「身份」。套用當代大陸「憤青」慣用的概念,可以說,「全世界無產者聯合起來」=勾結境外敵對勢力=作賣國賊;「工人沒有祖國」=出賣國家利益=當漢奸。共產黨當初勾結蘇聯在井岡山成立「中華蘇維埃共和國」,「背叛祖國」的中華民國,不就如此嗎?只不過,馬克思的「價值」,是後來被實踐證明為糟糕透頂的「共產價值」,但「價值>身份」的思維方式,和筆者倡導的是一樣的。

馬克思有兩句後來成為國際共運口號的名言﹕「全世界無產者聯合起來」、「工人沒有祖國」。(資料照,取自維基)

馬英九雖然不懂如何,大概因而也不敢冒然「和平演變」大陸,但他還是信仰和肯定「普世價值」、珍惜臺灣的「民主」成果的,時不時,他也會向中共呼籲幾句「重視人權、走向民主」,雖然口吻姿態總是弱弱的。

馬英九的這種意識,在洪秀柱那裡鮮少看到。洪秀柱不止一次呼籲的是臺灣要站在大陸「巨人的肩膀上」── 哈,那就合二為一了 ── 這種話,馬英九從未說過。

洪秀柱不止一次呼籲的是臺灣要站在大陸「巨人的肩膀上」── 哈,那就合二為一了 ── 這種話,馬英九從未說過。(資料照,蘇仲泓攝)

可以說,馬英九基本上還是「價值>身份」,「民權>民族」;洪秀柱則是「民族>民權」、「身份>價值」。馬和洪之間為什麼會有一個關於一中「同表」或「各表」的爭議?思想根源就在這裡﹕洪重「民族」,就要和對岸「同表」;馬重「民權」,當然要區隔對岸,就要「各表」。

從對軟體「三民主義」的態度可以合理推斷到對硬體的「中華民國」﹕中華民國如果被中共吞併消滅,馬英九一定「痛徹於心」,洪秀柱大概未必,在她看來,那應該只是一種「統一」而已,她不是反問了嗎,「為什麼不談統一」?

以上即是孫中山政治遺產的「中華民國」和「三民主義」在國民黨那裡一百多年來直至馬英九╱洪秀柱時期的遭遇。可以看出,中華民國今年壽至105歲,在這漫漫的歷史長河裡,拋開民進黨因素(見後文),「三民主義」的「黃金歲月」只得在臺灣的短短十餘年 ── 從上世紀80年代末國府宣佈解除戒嚴、開放「報禁」和「黨禁」,到90年代的終止「動員戡亂時期」、全民直選總統。

以上即是孫中山政治遺產的「中華民國」和「三民主義」在國民黨那裡一百多年來直至馬英九╱洪秀柱時期的遭遇。(資料照,曾原信)

共產黨絕非孫中山的繼承者,馬版國民黨也不合格,洪版國民黨更不如。這麼說來,今天還有孫中山政治遺產真正的繼承者嗎?

共產黨絕非孫中山的繼承者,馬版國民黨也不合格,洪版國民黨更不如。這麼說來,今天還有孫中山政治遺產真正的繼承者嗎?(資料照,蘇仲泓攝)

有,但答案出人意料﹕今天,差強可算孫中山政治遺產「真正繼承者」的,其實是她的另一個敵人,那個極力想踢走中華民國、不斷嘲諷詆毀三民主義的民進黨!信不信,我們同樣用「硬體中華民國」和「軟體三民主義」的概念來分析衡量。

面對「中華民國」的最大敵人中共,民進黨的捍衛姿態遠比馬英九洪秀柱堅定,「太陽花運動」就是明證。當然,眾所周知,民進黨在主觀上實質要捍衛的,是「臺灣」。但今天臺灣和「中華民國」已是一體兩面,捍衛臺灣=捍衛中華民國。

面對「中華民國」的最大敵人中共,民進黨的捍衛姿態遠比馬英九洪秀柱堅定,「太陽花運動」就是明證。(資料照,總統府提供)

至於「三民主義」的「民族、民權、民生」,今天嚴格按其原本排列順序在不折不扣全部實行的,也正是民進黨。

「民族」﹕民進黨首重「民族」,只是這個「民族」是「臺灣民族」,不是「中華民族」。到了實踐層面,「首重臺灣民族」=「臺灣獨立建國」;

「民權」﹕對中共,民進黨的「民權」立場遠比國民黨強硬。在島內,民進黨是臺灣民主的主要催生力量,今天對「民主」的態度也並未退縮 ── 臺灣「主流民意」是在民進黨這一邊的,要玩「民主」的遊戲,民進黨穩贏不敗,他有什麼理由不堅持民主?

「民權」﹕對中共,民進黨的「民權」立場遠比國民黨強硬。在島內,民進黨是臺灣民主的主要催生力量。(資料照,陳明仁攝)

1989年為理想自焚殉身的鄭南榕是民進黨敬重的「烈士」,某臺獨組織的負責人曾如此描述他﹕「臺灣獨立是鄭南榕的目標,言論自由、政治民主只是他的手段而已。換言之,鄭南榕爭取言論自由、政治民主,……是為了要宣揚臺灣獨立,臺灣獨立建國才是鄭南榕的核心價值」。

某臺獨組織的負責人曾如此描述他﹕「臺灣獨立是鄭南榕的目標,言論自由、政治民主只是他的手段而已。(資料照,顏麟宇攝)

這段「臺獨>言論自由、政治民主」的論述,雖然說的是鄭南榕,對民進黨也完全適用,雖然民進黨現在嘴上不這麼說,手中也暫時沒這麼積極去做。這是「民權VS民族」在民進黨那裡的實質關係。

最後再提一下「民生」﹕民進黨本來是不怎麼關心「民生」的,但現在他執政了,不得不接手「民生」。

於是,「民族、民權、民生」,「三民主義」今天是在民進黨那裡得到了相當平衡、非常完整的貫徹。

雖然在實質上,「中華民國」已被民進黨抽離了「大陸」、「民族」也非「中華民族」,但在表面上,強力捍衛「中華民國」、全面落實「三民主義」,今天不是民進黨做得最似模似樣嗎?

*作者為依親定居台北之大陸人士,曾移民北美十數年。