從上任之初,習近平就被西方媒體視為毛澤東之後中國最有權勢的領導人。

十年後,隨著習式「大國外交」方略的推行,人們發現,他不僅在中國國內展現出無以倫比的影響力和控制欲,在國際舞台上同樣野心勃勃且富有手段。

2013年, 習近平推出「一帶一路」宏大願景。2021年中國官方數據顯示, 到目前簽署合作協議的國家已達140多個。 一方面,中國的基建大軍四處擴張,甚至為此組建了專門的融資機構亞投行;另一方面,在深陷危機的斯里蘭卡等地,中國主導的龐大計畫被批為債務陷阱和新殖民手段。

Getty Images 一帶一路重點計畫中國到寮國的鐵路已於2021年底通車。基礎設施建設是中國一帶一路合作的重點。 無論是在人口眾多的東南亞近鄰,在廣袤的中亞及俄羅斯,還是在浩瀚的南太平洋甚至遙遠的非洲大陸,中國官員都在傳播習近平的口頭禪——世界處於百年未有之大變局。十年間,「大變局說」遭遇了強勁挑戰,源頭是美國的全面反擊和一場讓中國經濟磕磕絆絆、風光不再的新冠疫情。

習近平的夢想,十年之後在國際舞台上面對著怎麼樣的現實?

十年大事記 十年期間發生的一些標誌性事件,可以幫助我們審視中國在國際關係方面發生的巨大變化。

習近平上任之前不久的2010年,中國超越日本,成為世界第二大經濟體。習近平掌權之初,面對的是一個對中國日趨警惕的美國以及開始急劇變化的中美關係。

美國總統歐巴馬在執政中後期開始調整對華政策,提出了「重返亞洲」戰略,並高調介入南中國海事務。與之相對應的是,2012年習近平上台以來,逐步放棄了鄧小平的「韜光養晦」方針,提出了「積極有為」的大國外交方針。

歐巴馬政府開始將戰略重心向亞太轉移,通過軍事部署調整等方式在亞太構建同盟夥伴關係網絡;在經濟上也推出了《跨太平洋夥伴關係協定》(TPP),將中國排除在外。

美國「重返亞洲」戰略的時間線與一項關於南海爭端的國際仲裁交織,這一爭端牽涉亞洲國家之多,極其罕見。2013年2月,中國正式拒絶參與南海仲裁案。2016年7月,在中國缺席的情況下,海牙仲裁庭公布仲裁結果,要求中國停止在南海的活動。

習近平的第一個任期內,雖然中國在人權、地緣政治等議題上與美國及亞洲鄰國時有衝突,但總體來說仍然較為平穩。經貿合作被認同為中美關係的「壓艙石」,兩國甚至在反腐、人權等議題上有所合作,基本保持了中國希望的「不衝突、不對抗」格局。

2018年7月,美國宣佈對價值340億美元的中國輸美商品徵收25%的額外關稅。中國同日宣佈對等值美國輸華商品徵收25%的額外關稅。中美貿易戰打響。

2019年5月,川普宣佈對另外價值約2000億美元的中國輸美商品徵收25%的關稅。中國則對原產於美國價值600億美元的部分進口商品提高到加徵5%至25%的關稅。

中美關係急劇變化的一系列標誌性事件接踵而來,出現頻率之高令人目不暇接,2018年12月,加拿大警方應美加雙方的司法互助要求逮捕了凖備在溫哥華轉機的中國電信業巨頭華為高管孟晚舟。直到2021年9月,孟晚舟才獲釋回國;2020年7月,美國關閉中國駐休士頓總領事館,中國則關閉美國駐成都總領事館作為回應。

還有摩擦來自美國之外的地方。2019年,香港爆發規模空前、持續時間極長的反修例示威運動,規模最大的兩場遊行參與人數高達百萬。2020年6月,中國人大常委會頒布實施港區國安法,香港示威人士和泛民領袖紛紛遭到逮捕。英國多次批評中方違反《中英聯合聲明》及「一國兩制」承諾。

新疆維族再教育營被曝光後,歐盟宣佈對中國官員進行制裁,這是1989年六四天安門事件以來的第一次。

美國眾議院議長裴洛西訪問台灣之際,中國在台灣海峽舉行規模空前的軍演,引來澳洲、日本、英國的公開批評,中國則逐個給予戰狼式回應。

時至今日,雖然川普競選連任落敗,但其繼任者拜登沒有放棄任何針對中國的關稅措施,他強調「基於規則的國際秩序」,還進一步在芯片等科技產品方面對中國實施限制。再加上新冠疫情下的持續相互指責,中國和西方國家的對抗關係沒有出現任何曙光。

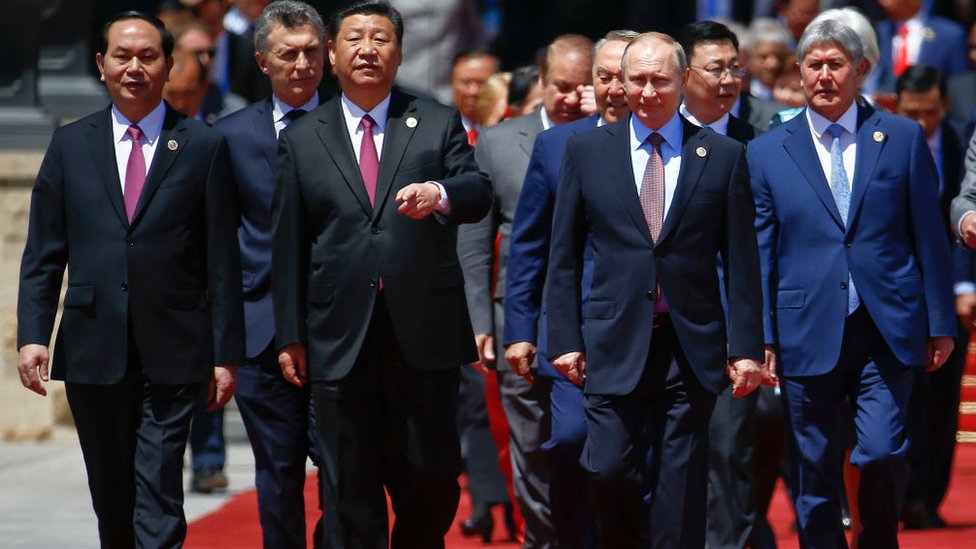

一帶一路:雄心與危機 Getty Images 2017年在北京舉行的一帶一路高峰論壇 2013年兩會上成為國家主席之後,習近平以國家元首身份首次進行外訪,大權在握的他訪問了俄羅斯、坦尚尼亞、南非和剛果共和國,並出席在南非德班舉行的金磚國家領導人會晤。

隨後,他於當年9月到訪中亞第一大國哈薩克,拋出「絲綢之路經濟帶」,並在10月於印尼國會演講時提出「海上絲綢之路」。11月,「一帶一路」在中共十八屆三中全會被確立為中國國家戰略,成為中國新領導人雄心勃勃的「大國外交」戰略的核心支柱。

據中國官方統計,截至2021年11月,中國已與140個國家、32個國際組織簽署200多份共建「一帶一路」合作文件。截至2021年9月,中國與沿線國家貨物貿易額累計達到10.4萬億美元,對沿線國家非金融類直接投資超過1300億美元。中國官媒形容:「國際影響力、合作吸引力不斷釋放,『朋友圈』越來越大,合作質量越來越高,發展前景越來越好。」

2021年底,一帶一路標誌性計畫、全長1035公里的中國昆明到寮國萬象鐵路全線通車。中泰鐵路、匈塞鐵路、雅萬高鐵等一大批類似的大型基建計畫也在推進。

不過,中國的這項跨國戰略亦引起國際間不少擔憂和批評。

新加坡國立大學東亞研究所研究員陳曉芬注意到,一家名為中大中國石油公司(Zhongda China Petrol Company)的國企在吉爾吉斯投資建設一家煉油廠,後來卻發現當地能夠提供的原油數量不足實際產能需求的6%。「在中國國內,也有擔心甚至批評,認為中國公司冒著不必要的風險,進行了過度的海外投資。」

東南亞國家斯里蘭卡今年以來出現外匯儲備枯竭,隨後遭遇能源危機和嚴重通貨膨脹,最終總統外逃並辭職。對其進行救助的國際貨幣基金組織總裁格奧爾基耶娃表示,「承擔著高額債務且政策空間有限的國家將會面臨額外的壓力,斯里蘭卡就是一個警告。」

法新社在此次危機爆發之後的報導指出,沒有交通跟進的全新國際機場、閒置的會議中心和移交給中國公司的深水港,這些巨大的投資都增加了斯里蘭卡的外債,而這其中至少有10%是來自北京方面的合同。

新加坡國立大學政治系副教授莊嘉穎對BBC中文表示,不管是斯里蘭卡還是其它國家,它們可能對於這些計劃的評估過於樂觀。這些大型的開發案其實風險很高,因為會牽扯到當地的社會和政治。

「不是因為中國有一定的經驗,之前有一定的成功,這種經驗就很容易能放在其它的地方,就跟在中國國內一樣實現。」莊嘉穎說,美國上世紀六七十年代推進大型國際開發過程中付的一些學費,中國現在正好在付。「中國可能需要做出一些取捨,認清哪一些地方做一些這種金錢外交,換取利益的動作會對它比較有益,或者說回報率較高,哪一些可以暫時放在一旁。」

一帶一路遭遇的困局還出現在南太平洋的索羅門群島,中國方面的軍事訴求立即引起了爭議——一些具有軍事戰略意圖的碼頭計畫讓鄰國澳洲警惕,最終也不得不調整運作方式。

分析指出,中國「一帶一路」戰略引起的反彈主要緣於三個方面,一是天價預算和可能導致的債務陷阱;二是合規性,比如是否公開競標,透明性以及環境保護、勞工權益保障等問題;三是基於地緣政治競爭目的的軍事意圖。

陳曉芬說,「一帶一路」面臨困難的重要原因之一是受援國對中國的負面情緒。大型基建計畫往往很難按期完成,很難達到預期回報,經常出現預算超標、債務堆積等後果。但她認為,在中國謀求全球領導力的過程中,「一帶一路」仍將處於其國際合作的中心地位,因為中國需要夥伴來對抗美國影響。

一帶一路還面臨著來自歐美的競爭。在習近平謀求第三個任期之際,已將中國明確視作戰略競爭對手的美國領銜七國集團(G7)作出承諾,將在5年內籌集6000億美元,為發展中國家所需的基礎設施提供資金。拜登表示,這將使各國「看到與民主國家合作的具體好處」。歐盟委員會主席馮德萊恩也針鋒相對地說,這是「一個可持續的替代方案」,取代的正是習近平在2013年發起的一帶一路倡議。

如何看待「大國外交」 對「一帶一路」十年後的境遇,美國聖路易斯華盛頓大學東亞系副教授馬釗認為還是可以回溯到習近平大國外交的另一重要核心支柱——中美關係。

馬釗接受BBC中文採訪時表示,目前開來,中國對外政策的一些預估,比如「東升西降」、美國內部政治動蕩對美國全球領導力的影響、美歐傳統盟國體系的韌性等,都不符合中國的意願和研判。

川普時代,中美之間爆發規模空前的貿易戰,川普離任之前對華採取了「極限施壓」。拜登上台後雖然降低了抨擊中國的調門,但是基本繼承了川普對抗中國的所有政策,再加上中國在俄烏戰爭中的曖昧態度、近期由裴洛西訪台引發的台海危機等,都使得兩國關係陰雲密布。

馬釗認為,這十年的中美關係可以分為前後兩段。習近平執政之初提到新型大國關係,並不是要另起爐灶,他只是想讓中國恢復國際大國地位,同時享有相應權益甚至特權。「比如在南海問題上,中國可以說我是大國,不需要兼顧小國利益。」

但這十年來美中不斷摩擦,兩國政經合作處於全方位脫鉤狀態,美國要考慮的已經不是是否脫鉤,而是如何脫鉤,在哪些領域脫鉤,代價是什麼。

「這讓中國處在尷尬之中,不得不另起爐灶,人家不願意讓你在美國領導體系下發展經濟進行國際交流。不管情緣不情願,中國都只有更加主動打造自己的體系,以滿足未來國際發展。」

「寬廣的太平洋兩岸有足夠空間容納中美兩個大國」和「新型大國關係」,是習近平與美國領導人會面時高頻出現的詞句。

但有學者指出,「新型大國關係」的提法是中國一廂情願。 美國領導人及美國政府不願公開使用這一表述,比如2014年歐巴馬訪華,2015年習近平訪美,美國總統並未在公開場合使用這一表述。

2021年初,美國總統拜登甚至在接受媒體採訪時表示,美國不需要與中國「衝突」,但要進行「極為激烈的競爭」。他甚至還透露,早在歐巴馬執政的最後兩年裏,就制定了新的中國戰略,對北京的立場比後來的共和黨總統川普上任之初更為強硬。

Getty Images 美國眾議長裴洛西8月訪問台灣,導致了幾十年來最嚴重的一次台海危機。 對於未來的中美關係,馬釗認為,目前美國對華政策的基調是「競爭但不撕破臉皮」,中國的對美政策是防範加對抗,這種「凖冷戰」的態勢將會持續相當長的一段時間。

他解釋說,稱之為凖冷戰而非新冷戰的第一個原因是,雙方處在經濟複雜的互相依存之下,相互融合的市場體系阻止了雙方關係斷崖式的下跌。第二,拜登並不希望從中國的競爭關係演化稱軍事對抗關係。第三,兩國盟友並不希望在競爭中站隊。

「過去幾年受美國國內的民粹主義與中國國內的民族主義驅動,兩國關係已經從合作走向全面競爭與對抗。但未來一段時間內中美不會爆發全面衝突,主要還是在摩擦與爭吵中尋找共存的方式。」

中美俄三角輪迴? 不管是主動還是被迫,習近平時代的中美關係已經風光不再。

在這種情況下,人們注意到,習近平和普京的關係不斷升溫。據統計習近平任期內已出訪俄羅斯8次,同期訪問美國只有4次。

在烏克蘭戰爭前夕,習近平對到訪北京出席冬奧會的普京說,中俄關係「沒有上限」。即使在俄烏戰爭爆發之後,中國領導人也從未譴責入侵行動,反而還以各種方式表示對俄羅斯的理解和支持。

Getty Images 普京和習近平2014年在上海出席簽約儀式後共飲伏特加的場面。烏克蘭戰爭爆發後,中國政府一直不願將俄羅斯的軍事行動稱為入侵。 就在俄羅斯入侵烏克蘭數月之後,中國外交部還於今年6月在《中國同俄羅斯的關係》 聲明中說,「中俄關係處於歷史最好時期。」 聲明列出數據:2021年,中俄雙邊貿易額1468.87億美元,同比增長35.8%,中國連續12年穩居俄羅斯第一大貿易夥伴國地位。聲明甚至還提到,「中俄在一系列重大國際和地區問題上立場相同或相近,保持密切溝通和合作。」

中美俄這三個軍事大國,會重演冷戰時期的合縱連橫嗎?

華盛頓智庫史汀生中心(Stimson Center)中國計畫主任孫韻對法新社說,無論(烏克蘭戰爭中)俄羅斯勝敗,中國都不會改變進一步發展中俄關係的意願,這是由整體地緣政治態勢決定的。

孫韻說,作為世界第二大核武器強國,俄羅斯不是一個可以被排除的地緣政治大國。中國視俄羅斯為重要合作夥伴,能改變華盛頓所主導的國際體制。

他說,「經過冷戰之後的20年特別是今年的俄烏戰爭後,我覺得俄羅斯已經不具備當年蘇聯帝國的基本力量。俄羅斯的經濟總量只相當於中國的一個廣東省,對於國際市場的貢獻微乎其微,能拿出來談判的籌碼只有能源和核武器。在未來很長時間裏,俄羅斯只能作為一個攪局者,不能成為第三支點。」