編按:素有「法國奧斯卡」之稱的凱撒電影獎(Cesar Award)2月28日頒獎,因為性侵未成年少女遭通緝的法國名導波蘭斯基拿下最佳導演,影后阿黛兒艾奈爾憤而離席成為典禮焦點。當「藝術歸藝術、品德歸品德」的呼聲不絕於耳,作品卻無疑反映出導演和演員看待世界的視角,我們又能如何切割作品與創作者的關聯?

這次的凱薩獎令人很有感,我沒有年年看凱薩獎,因為文化與語言的關係,法國人的頒獎典禮相對來說娛樂性比較沒那麼高。今年特別看了一下,只因為引起爭議的雙方都是我熟悉的,這次的爭議在於,一直沒有擺脫性侵疑雲的名導羅曼波蘭斯基大舉入圍凱薩獎,這件事情在公布名單時就引發熱議,最終竟然還抱回最佳導演獎,一連串事件讓主演《燃燒女子的畫像》,曾被其他導演性騷擾的女星阿黛兒艾奈爾極度不滿,甚至在波蘭斯基得獎的當下憤而離席。

我是個很喜歡看電影的人,會知道這些名字就是因為電影,所以性別在這裡不是我要講述的核心,我關心的是敘事。我喜歡阿黛兒艾奈爾(Adèle Haenel)的表演,活生生的、激烈而有富有魅力的存在感,硬朗混雜著媚惑。但身為電影系輟學生,我認識羅曼波蘭斯基(Roman Polanski)的作品更久,他拍過太多好作品了,我著迷過,甚至鑽研過,我喜歡他的電影,而且是忍不住想要看他的電影。因為好看,讓電影歸電影吧。

在我認識他的作品以前,就在書上讀過「羅曼波蘭斯基因性侵少女而避走歐洲」這樣的敘述,那時我非常非常年輕,對藝術世界與那些偉大的思想與才華充滿嚮往,希望自己有一天能知道他們如何創造出那樣的作品,所以那個敘述完全沒有困擾我,富有聲光與天才調度的螢幕,比起那乾乾短短的冷硬控訴實在好看太多太多了,是不是?藝術歸藝術,品德歸品德,好熟悉的話對吧?很輕易就能回到一個不用顧慮太多的狀態,沈浸於電影迷人的世界,多簡單。

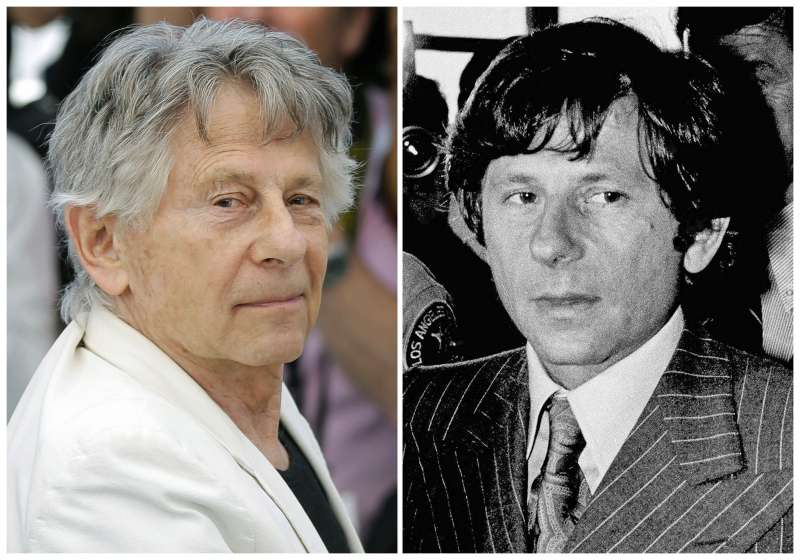

1977年性侵未成年少女的波蘭大導演羅曼波蘭斯基(Roman Polanski)(AP)

有沒有看出這裡的問題?只要對電影有熱情,很容易就會去認同那樣的才情,所以很容易很容易就把藝術和作者分開了(實在太容易了,而且聽起來很超然啊),很容易很容易就忽略了「羅曼波蘭斯基與未成年少女發生性行為而避走歐洲」的事實,而現實其實遠超過那樣。我在此只列出出面指控他的:「一個9歲,兩個10歲,一個12歲,一個13歲(唯一指控成功的),兩個15歲,三個16歲,一個18歲......」,也先不列進更年長的受害者。

且不論羅曼波蘭斯基用視聽語言為我講了多少超棒的故事,他光講自己就夠了,被慘烈屠殺的猶太人,全家被關進集中營,母親死了,他逃出生天,妻子被虐殺一屍兩命,認為美國司法可能會陷害他所以逃了一輩子......他是一個受了可怕傷害的天才藝術家,這個故事不論誰來講,都很動聽。

2002年時有部內容頗令人咋舌的電影叫《惡魔的孩子》,戲中兩個孩子演員的表演光彩奪目,特別是那個小女孩,12歲。然後,想寫也沒得寫,中間一片空白,反正她就消失了五六年,不演戲了,不是沒人問,就是她不演了。

一直到2007年,她才又以一部《愛上壞女孩》回到觀眾的視線裏,接著,就是這個女孩在法國影壇迅速崛起,坎城和凱薩獎幾乎年年看到她。這個人就是阿黛兒艾奈爾,那位在頒獎典禮中離席的女演員。

直到去年底,公眾才知道那段空白發生了什麼事,《惡魔的孩子》的導演在她12至15歲的時候,每一週把她叫到家裡去,親吻她、對她上下其手。故事的攻防點就在這裡,反對「#metoo」的人說,那些孩子、女人都有所企圖,願打願挨不是?怎麼都怪男人?如果她不願意,她為什麼每週都還去?

法國凱薩獎,知名女演員阿黛兒艾奈爾(右)在導演羅曼波蘭斯基獲獎時憤而離場。波蘭斯基多年被控性侵而遭通緝。(AP)

是的,阿黛兒艾奈爾當時真的覺得是自己的錯,她覺得男導演對她有恩,但她並沒有要這種「男女關係」,最重要的是在導演/演員、導師/學生這樣的脈絡下,她根本不知道該怎麼拒絕(請記住她的年紀,對方是一個快40歲的成年人),孤男寡女在一個房間裡,她只能一直移動位置,即便她推開對方,男導演還一直貼上來,三年。

所以最後她做了個很青少年的決定,莽然一刀切,什麼都不要了,乾脆不當演員了,直接消失。一直到瑟琳席安瑪(CelineSciamma)找她演《愛上壞女孩》,她才重新演戲。她不說,沒有人會知道,因為17年來,她都沒有出來指控男導演,她花了很長的時間檢討並責怪自己是否有錯,她的青春期很挫折、混亂且憤怒,並且保持沈默、孤立自己,因為她也沒辦法跟自己的父母談論這件事,她覺得很羞恥。

講完男主角和女主角,現在來講舞台:剛落幕的凱薩獎。如果電影能歸電影的話,那我們現在在聊的,應該要是那些得獎的作品,至少聊聊得了最佳影片的《悲慘世界》吧?可憐的黑人,即便得了大獎也擠不進這一晚的文本(是的,我們又回到敘事權力的迴圈了)。

顯然,今年的劇本早在羅曼波蘭斯基和阿黛兒艾奈爾雙雙提名的那一刻就寫好了,這注定是一個雙方搶奪發言平台的一幕,根本無法、也不可能成為電影論電影的一晚。而在這個劇本裡,羅曼波蘭斯基和阿黛兒艾奈爾甚至無法完全代表他們自己個人,甚至他們各自帶來的電影是什麼內容也不重要了(多諷刺)。

羅曼波蘭斯基被討厭了,女權納粹被討厭了,都是權力的問題,男人因為權力變得暴力狂妄,女人當然也可能犯下同樣的錯誤。今年凱薩獎在入圍名單公佈的時候,主席公開講了,讓藝術歸藝術,《軍官與間諜》(An Officer and a Spy,暫譯)是好電影所以提名,《燃燒女子的畫像》也是好電影所以提名,其他的就交由整個影藝學院去投票吧。

之後沒多久,法國影藝學院的董事會就在一片異議聲中集體辭職了,大亂鬥揭開序幕。我一直要強調,這是一場爭奪發聲機會、敘事權力的戰爭。像羅曼波蘭斯基這樣的導演,像阿黛兒艾奈爾這樣的演員,都不是隨便什麼片都拍的電影人,他們的選材選本就是他們觀看世界的角度。

羅曼波蘭斯基為什麼拍「我控訴」(軍官與間諜)?當然不止他是受害的猶太人,也不止德雷福斯事件裡反猶主義所造成的冤案,更吸引他的是「一個無端受害的人被整個社會體制剝奪了自由與交談的機會」,在訪談中,我們隱隱可以知道,這個是羅曼波蘭斯基自己對性侵案的看法,而「一個猶太人因他沒做的事情遭受了懲罰,而調查真相的人即便討厭猶太人,也願意為之奮戰到底」,這就是波蘭斯基對這個敘事的期望:你可以討厭我,但為了真相,人甚至要能為討厭的人站出來。

阿黛兒艾奈爾為什麼演《燃燒女子的畫像》?當然不止因為導演瑟琳席安瑪曾經是她的戀人,當然不止這是個女性角度的故事,這故事是一段隱蔽的戀情,不是女人自己躲起來,而是女人在父權社會架構下不能有自己的選擇(被迫嫁給不認識的男人)、不能代表自己(女畫家必須在父親的名下,才接到工作和參加畫展)、美麗而沒有聲音(被觀看的客體、肖像畫好看就能娶了,妳不用有聲音)。阿黛兒艾奈爾選擇這片,當然是要傳達「不,女性不只如此」的訊息。即便父權陰魂不散,女性在這樣的框架下還是會有自己的敘事、也有開創自己敘事的能力。

導演羅曼波蘭斯基被控性侵而遭通緝,仍獲法國凱薩獎肯定,圖為頒獎典禮場外抗議人士。(AP)

阿黛兒艾奈爾跟羅曼波蘭斯基,藝術對他們來說從來就不只是消遣,他們知道自己「有能力形塑人們的精神世界」。他們清楚得很,也很把握自己這樣的能力,這就是為什麼他們能把自己的活兒幹得這麼傑出。藝術家並不是開創了什麼,而是他們以嶄新、迷人的手法回應了自己所處的世界。

好看的電影都是向觀眾揭示平常我們看不到的東西,那些存在於世上,但我們看不到的東西,這就是藝術家的眼光與手藝。所以藝術當然來自於生活,不然從哪裡來?所以真的那麼容易一刀切嗎?切那裡?讓藝術歸藝術,切掉那些受害人吧,那羅曼波蘭斯基自己為什麼一直抓著受害人的形象不放?不能討論?我的腦汁每一次到這個坎上就被嚴重耗盡,有著很嚴重的錯亂感。

我沒有說他有罪,我只是想點出,我們永遠只有單方面的敘事,這是巨大的不平等。我只講到這裡,羅曼波蘭斯基絕對知道自己在說什麼,至於那些相對於他過分年輕的孩子們,即便她們說願意,權力不對等、經驗不對等、年齡不對等、知識不對等、智性不對等、地位不對等,成年人就不用想想,你真的沒佔便宜嗎?孩子們真的知道自己在說什麼嗎?成年人真的沒有任何一點點責任嗎?

講到這裡,應該會有人說,好啦可以了啦,大家都知道成年人有責任了啦,可以讓藝術回到藝術了吧,羅曼波蘭斯基的電影就是好看,影藝學院就是肯定他的才華他的手藝而不是他的品格。當然可以,現在就是這個版本,不管喜不喜歡,現在就是這樣。就正是因為是這個敘事版本,所以阿黛兒艾奈爾一定要出席(而且必須是鄭重地出席,看看她歷年的服裝,本屆幾乎是她最認真穿的一次),而且她也必定得離席,因為她必須忠於自己的敘事:「受害者必須被講述、被看見。」所以她要如此,而且必須如此。

凱薩獎到底有沒有羞辱《燃燒女子的畫像》劇組團隊是另一回事,但她不能自己缺席,也絕對不能對結果毫無反應。旁人可以抹掉她的敘事,但她不能自己放棄敘事的權利。這次讓她提名的電影就是在講這些,阿黛兒艾奈爾忠於自己的藝術,自己的電影。知道《燃燒女子的畫像》最打動我的地方是什麼?不是那段動人的女女戀,而是在一個令人無法動彈的禁錮環境、註定的離別之下,角色沒有發瘋、沒有消失不見、也沒有去死。她們想辦法,並且富有感情地活下去。

那麼,在同樣的邏輯下,羅曼波蘭斯基有沒有忠於自己的敘事?我覺得有,只不過這個敘事指向他認為自己受到的委屈,這個敘事指向他自己。阿黛兒艾奈爾忠於自己的敘事,而她的敘事指向世界,指向那些沒有機會被聽見的故事。