最近,中國和台灣相繼申請加入跨太平洋夥伴全面進步協議(CPTPP)的消息,使自由貿易協議再次成為新聞熱點。

就在中國提出申請的前一天,美國、澳洲和英國簽署防衛協議AUKUS,建立新的安全夥伴關係。中國舉動背後的政治意義引起更多關注。

國際間分析人士普遍認同的一種看法是,中國申請加入CPTPP,是要在這個美國啟動卻中途退出的自由貿易協議中爭取領導地位和作用。而台灣此時提出申請,也被認為與美中關係緊密相連。

BBC中文梳理自由貿易的起源和現狀,以及在國際政治中所發揮的作用。

自由貿易協議是什麼?

自由貿易協定是兩個或更多國家之間的協議,以減少國與國之間的進出口障礙。在自由貿易政策下,貨物和服務可以跨國界交易,政府只設定很低或者完全廢除限制跨國貿易的關稅、配額、補貼或禁令。

與自由貿易相對立的概念是貿易保護主義或經濟孤立主義。

不過有自由貿易政策或協議的政府不一定放棄對進出口的所有控制或消除所有保護主義政策。因此在現代國際貿易中,很少有自由貿易協定導致完全的自由貿易。

誰提出了自由貿易?

亞當·斯密,這位18世紀的英國著名經濟學家,被許多人看作是自由貿易理論的奠基人和自由貿易的倡導者。

他最廣為人知的理論是「絶對優勢論」,即各國應該專門生產並出口其具有「絶對優勢」的產品,不生產但進口其不具有「絶對優勢」的產品。

這位出身蘇格蘭的經濟學家舉例說,蘇格蘭可以用溫室栽培葡萄,然後釀出上等美酒,但成本要比國外高30倍。如果蘇格蘭禁止一切外國酒進口而堅持自己生產,那就十分荒唐可笑。

但後來英國另一位著名經濟學家李嘉圖在19世紀提出了「相對優勢論」的觀點,在很大程度上解決了「絶對優勢論」無法解答的自由貿易的問題。

其重點並不是某國比其他國家生產成本更低效率更高,而是某國即便比貿易夥伴效率更低,卻仍然能在製造某種產品方面有相對優勢。

如果兩個國家在所謂「機會成本」的基礎上進行貿易,集中於他們具有相對優勢的商品,他們最終都能獲得更好的收益。

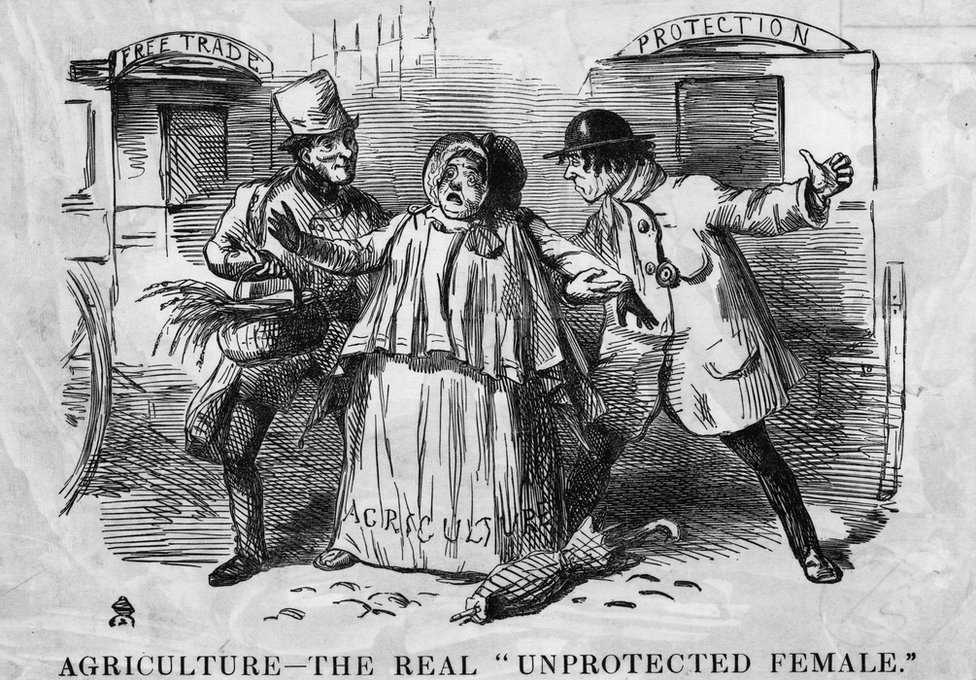

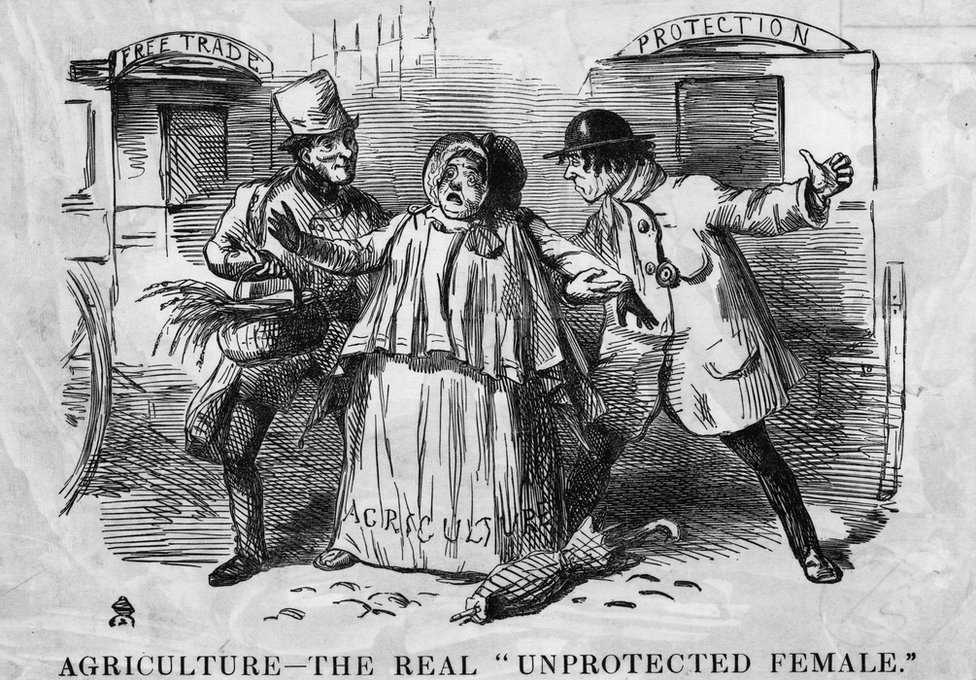

自由貿易有沒有爭議?

縱觀國際貿易史,可以看到近代以來一直有兩大陣營,其一主張自由貿易,在這一陣營推動下造就了當今全球化的主流,世界各地簽訂了無數個自由貿易協定。

而另一陣營主張貿易保護主義,認為各國發展水平不同,如果完全自由貿易,必將導致部分國家的產業發展受阻。

二戰以來的數十年中,主張自由貿易的浩蕩主流中保護主義時有抬頭,而且實際上,沒有哪個國家完全推行自由貿易,所有國家都會為保護本國缺乏國際競爭力的產業實施保護政策。

全球貿易自由化進程,簡單而言是開放本國市場來換取進入別國的市場。但如今自由貿易的關鍵爭議是:自由貿易真的創造了雙贏?還是有輸有贏?

另一方面,中國承認是自由貿易的受益者同時強調也是貢獻者,包括最高領導人習近平都多次表示,中國將「捍衛」自由貿易。

有哪些重要自由貿易協議?

國際間第一個雙邊自由貿易協議科布頓-謝瓦利埃條約(The Cobden-Chevalier Treaty)在1860年1月23日簽署,簽署國是19世紀兩個工業大國——英國和法國。

隨後,英國和法國又和其他歐洲國家簽署了降低關稅的商貿條約,從而使西歐各國走上自由貿易道路。

第二次世界大戰之後的1947年,包括美國、英國、法國、澳洲、印度、挪威、紐西蘭以及中華民國在內的23個國家共同締結了關稅暨貿易總協定(GATT),為1995年世界貿易組織的成立奠定了基礎。

該關稅暨貿易總協定的宗旨是通過削減關稅和其它貿易壁壘,消除國際貿易中的差別待遇,促進國際貿易自由。

迄今,除了有164個成員的世界貿易組織之外,國際間有多個區域性的自由貿易協議,其中最有影響力的包括:

- 1992年簽訂的歐洲經濟區(EEA)協議,包括歐盟(EU)27個 成員國和歐洲自由貿易聯盟(EFTA)的三個成員國冰島、列支敦士登和挪威;

- 1992年簽署的北美自由貿易協議(NAFTA),包括美國、加拿大和墨西哥;

- 2018年簽署的跨太平洋夥伴全面進步協議(CPTPP),有日本、加拿大、澳洲、紐西蘭、新加坡、越南、墨西哥、智利等共11個國家參加;

- 2020年簽署的區域全面經濟夥伴關係協定(RCEP),由東協十國發起,共有包括中國、日本15、韓國等15個國家參加,被認為是世界上規模最大的區域自由貿易協議;

- 2021年開始的非洲自由貿易協定(AfCFTA),參加國家包括了55個非洲聯盟國家中的54個,是世界上參加國家最多的地區性自由貿易協定。

哪些國家簽署了最多貿易協定?

根據世界貿易組織的資料,簽署了最多貿易協議的國家是歐盟成員國,分別與其他國家和地區簽署的貿易協議達46個。

與歐盟國家相比,世界第一經濟大國美國簽署的自由貿易協定並不多,只有14個;美國與歐盟之間也沒有自由貿易協定。

脫歐後的英國仍然有35個貿易協議,在「全球英國」政策下,英國正在積極與多個國家簽署雙邊自由貿易協議,還提出了加入CPTPP的申請。

作為世界第二大經濟體的中國已經達成了19個自由貿易協定。

自由貿易與中美競爭

在過去相當長的一段時間內,國際社會似乎有一種共識,那就是自由貿易利大於弊,率先走入自由貿易協議的北美和歐洲,無論是政界還是經濟人士都積極推崇國際自由貿易政策。

正是在這樣的背景下,美國簽署了北美墨自由貿易協議,美國還支持中國在2001年加入世界貿易組織。

但是隨著中國經濟的崛起,對亞太地區乃至世界的影響力增大,特別是中國大力推進「一帶一路」倡議,美國對中國戒心從十年前的「重返亞洲」戰略防範布局演變到幾年前的貿易戰。

把貿易納入兩國競爭領域早在歐巴馬總統任期內就已經開始。如今中國和台灣都申請加入的CPTPP,前身就是歐巴馬2010年在亞太經合組織峰會上提出的一個自由貿易協議提案——泛太平洋夥伴關係協定(Trans-Pacific Partnership,TPP)。

此協議的初衷是歐巴馬政府亞洲戰略的一個重要組成部分,被認為旨在強化亞太地區美國盟友與華盛頓的紐帶,抗衡亞洲最大經濟體中國。但隨著川普退出這一協議,美國在亞太地區的經濟布局仍未到位。

川普政府時期,美、中貿易戰持續了幾年。雖然美國新一屆拜登政府上台後,中美貿易不再是兩國最引人關注的矛盾,但實際上圍繞貿易的實力較量並沒有停止。

國際輿論的一種普遍看法是,美國只有加入CPTPP才能利用自己的經濟實力幫助制定國際貿易和投資規則,同時確保在亞太地區的領導地位。