阿伊達

提到《阿伊達》,令我印象最為深刻的是一九七五年,第一次造訪羅馬,我瞧見《阿伊達》將在卡拉卡拉大浴場演出的海報,於是晚上獨自一人搭上計程車前往。抵達目的地之後,現場已是萬頭鑽動,座無虛席,耳中傳入陣陣「義大利雪糕!義大利雪糕!」的叫賣聲,攤販在觀眾席間來回穿梭叫賣,大家也爭相購買,我不禁從口袋掏出所有的里拉銅板,打算買支義大利雪糕。當時,我初抵羅馬,毫無當地貨幣的概念,便掏出口袋中所有的里拉銅板放在手掌上,讓攤販自行挑取。美麗動人的攤販小姐伸出左手來,一邊哼著「Si SiSi」,將硬幣撥進她的手上。最後的一枚硬幣更是大聲地喊著「Si」,就這樣,她撥走了我全部的硬幣。「Si」是義大利語的「Yes」。我無法相信我掏出的一大把硬幣正好就是那支冰淇淋的價格,但是,看著身旁的觀眾哈哈大笑,雖然明白自己被擺了一道,卻一點也不生氣,反而與身旁的觀眾一塊兒笑開了。

羅馬時代的浴場廢墟上,擺著大型的埃及法老王雕像與頭部雕刻,周圍則是一片自然生長的松樹。羅馬的夜晚到了十點鐘,天空依舊明亮。等到天空中浮現第一顆星星時,三聲銅鑼聲響,敲開了序幕。

一開始,拉達梅斯將軍獨唱,歌聲清亮有力。接連更換的場景也美不勝收。尤其是最後一幕,公主穿著紅朱色的衣裳,站在監獄上方,獨唱「我的罪孽深重」;身陷囹圄的拉達梅斯與阿伊達的二重唱,歌聲愛恨交織,真是令人難忘。

當晚所畫的素描,我一直珍存至今。結束之後,我搭乘計程車返回旅館,朋友擔心地正打算報警尋人,此時,我看了看手錶,才知道原來已經半夜兩點了。

台灣交響樂之父—蕭玆

音樂會中最令人著迷、不禁想動筆畫下的除了歌劇與聲樂家之外,還有小提琴家與大提琴家。管弦樂團總在最前方,很容易描繪。所以我的素描當中,畫了很多這兩種樂器。有很多作品,我已經忘了演奏家的大名。只好以插圖方式統整編入接近完成的作品。

管弦樂團指揮是不易描繪的主題。因為指揮背對著觀眾,所以不易找到描繪重點。在完成的佳作中,有描繪蕭玆的油畫。蕭玆是前述送我入場券的吳漪曼教授的丈夫,台灣原本已有管弦樂團,但是在他來台之後,開始頻繁舉辦演奏會。此外,台灣的歌劇也是蕭玆才得以萌芽。

四、五年前,我接受名鋼琴家吳漪曼教授的委託,描繪蕭玆指揮時的肖像。我畫下專注指揮的蕭玆模樣,送給吳漪曼教授,她極為讚賞。現在回想起來,民國七○年代,在台北市中山堂蕭玆指揮「歌劇選粹」,或許正是台灣最初的歌劇演奏會,非常簡單樸實,只是鋼琴伴奏的詠嘆調演奏會形式;不過,當時台灣少有演奏會,吸引愛樂者熱切的關注,盛況空前。

我還記得當時,華格納的唐懷瑟最後一幕,是我的前妻高橋雅子演唱伊麗莎白的「晚星之歌」。

當時,雅子嫁給我,渡過了十六年風雨波折的生活。她畢業於東京藝大聲樂科,在台灣的師範大學、國立藝術大學等學校授課,在中日斷交之際,返回日本。她是當時著名的女高音,更是優秀的聲樂教授。

她的學生吳旭玲將我在演奏會中所畫的素描,擺在節目單封面。此外,同為留義的林惠珍也是她的學生。這兩位學生都從未忘記高橋的教育之恩,都會將高橋的大名列在節目單中。

王淑堯在國家音樂廳的獨唱會之後,到我家來,我送給她在演唱會所畫的素描,她也是高橋的學生,在義大利留學期間,也受到高橋的照料。當提起這些往事,她想起三十年前的一些回憶;高橋老師在台灣的一場獨唱會中,精采地詮釋羅西尼93 的 「Una Voce Poco Fa94」(我聽到一縷歌聲),至今仍印象深刻!幾天後,王淑堯在中山堂由蔡永文院長指揮孟德爾頌的「以利亞」擔任女高音獨唱,也有優異的表現。想不到他們都如此懷念認真教學的高橋,及深深烙印在腦海裡,高橋那優雅深摯的歌聲。

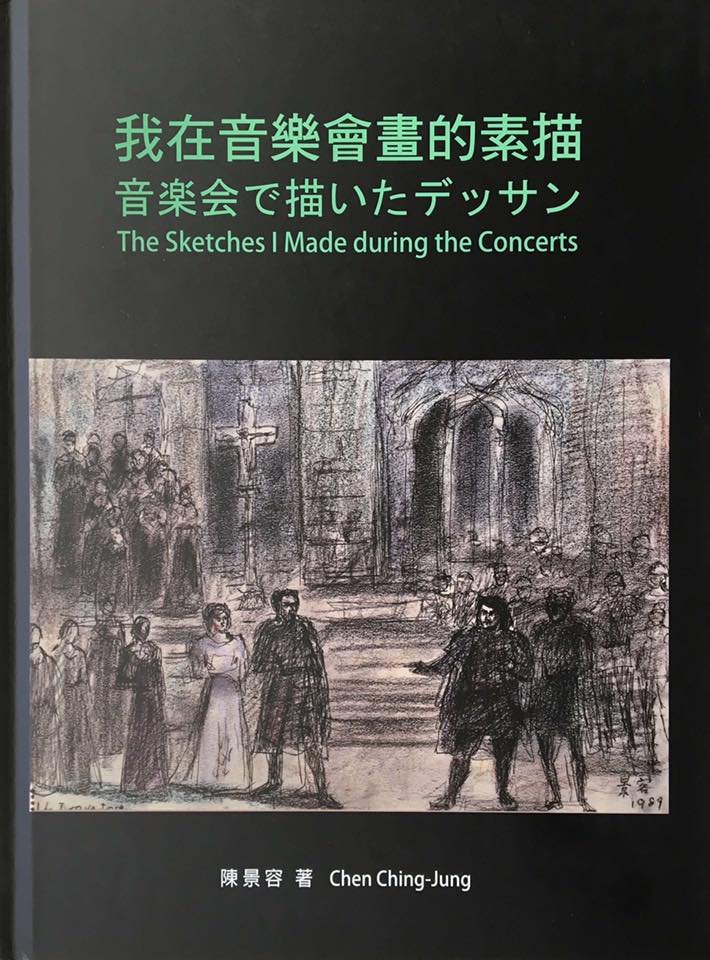

*本文選自允晨出版《我在音樂會畫的素描》一書,本書為藝術家陳景容先生數十年來聆賞音樂會、歌劇時的感觸寫成的散文與當場即興所畫的素描;書內圖文並茂,展現了古典音樂與繪畫藝術的跨界融合,提供了最真情的見證:藝術沒有媒材上的界線,不同的展現,來自相同的感動。作者陳景容教授是當代臺灣一位極有才華的藝術家,年過八十的他,孜孜不倦地從事藝術創作已超過半個世紀,在藝術、學術、教育、社會等方面的回饋和奉獻上,均有亮眼成績。