台北市民的藝文聖地又有更多選擇了,臺北表演藝術中心(簡稱:北藝中心)明(2021)年中完工,預計於後年下半年開幕,展開一系列精采的開幕慶典。北藝中心好事多磨,雖然建造期間歷經波折,卻讓北藝中心能更充裕、完整地整備資源,在藝術人才養成與產業營運規劃上蓄積更加豐沛驚人的能量。

開幕前腳步從未停下人才人流提早佈局

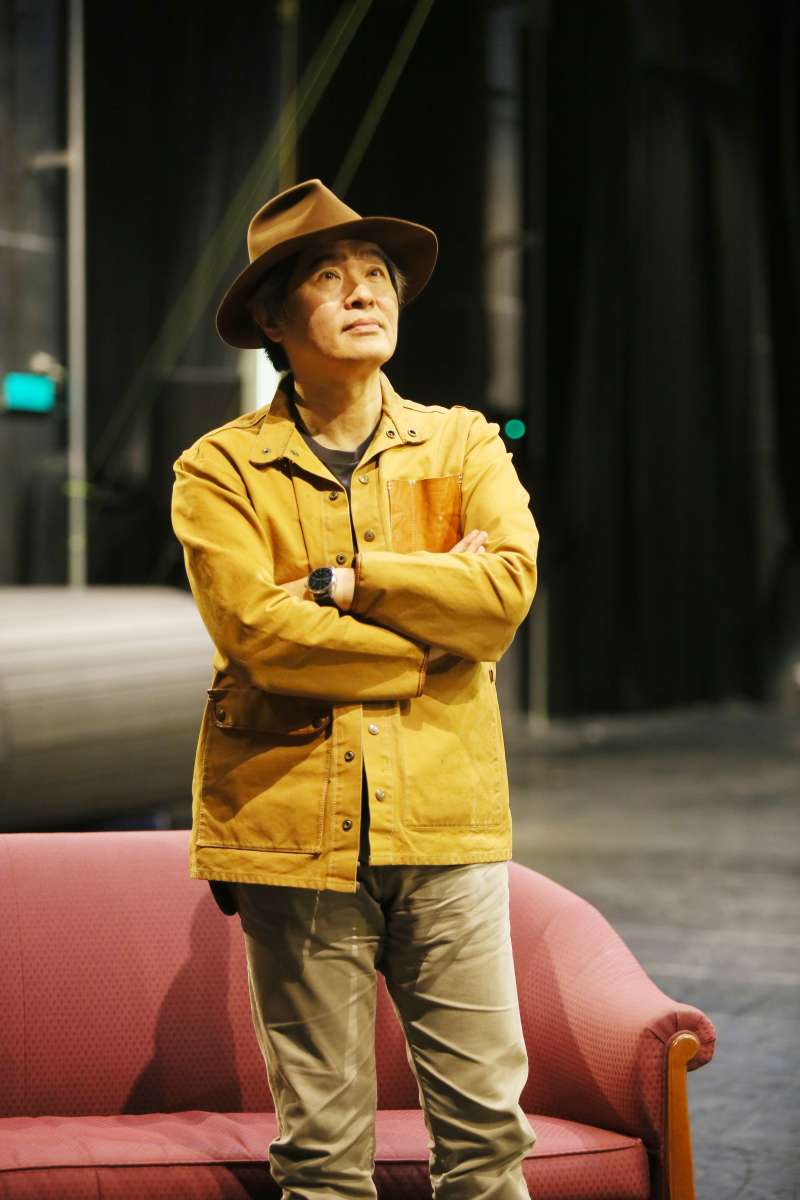

「北藝中心完成後,台北市將增加三個劇場,等於一年可以多舉辦上千場藝文活動。」北藝中心總監王孟超表示新的資源與空間將會影響藝文產業整體供需,因此表演藝術籌備與觀眾開發都是趁著完工前刻不容緩的重要任務。

究竟是節目好才能吸引人,還是有人看才代表節目好?王孟超說這是個雞生蛋、蛋生雞的問題,他坦言培養更多新的藝術家、製作好節目,確實有利於打開新的觀眾族群,創造不同面向的題材會吸引更多類型的觀眾願意走入劇場,觀眾能尋找到內心共鳴的作品,讓人與劇場的連結更有意義,這也是北藝持續投入人才培育、致力開發多元表演路線的原因。

想像力不是兒童專屬兒童劇場其實充滿深度

期待吸引不同族群共享藝術的美好,王孟超渴望打破作品疆界與刻板印象,他笑說:「像是兒童劇場其實不只是給兒童看的,往往受啟發最多的會是家長。」現在的兒劇節目已經和過去不同,拜網路發達所賜,兒童日常接觸到的資訊比以往廣泛許多,節目題材也因此不再受限,不必然是天真爛漫的內容,而可以探討更多複雜的親子或社會議題,甚至論及生死。

為了鼓勵更多藝術家投入兒童藝術創作,北藝中心每年夏天都會舉辦「臺北兒童藝術節」,推出0-99歲觀眾都能一同參與的作品和活動,另外年年也都有兒童戲劇劇本創作徵選,除了獎勵辦法也積極推動劇本實際演出,讓獲獎劇本能在今年首創的「童創基地」做階段性展演,兒童與成人觀眾有各自理解內容的方式,彼此視角不同所形成的獨特體驗就是兒童劇場的魅力。

王孟超特別分享了今年一齣兒劇作品《小路決定要去遠方》,製作團隊精心打造觀眾能遊走移動的沉浸式演出,其中一個環節是讓兒童進入由紙牆打造的獨立空間,而家長必須在外面等候,原本團隊有在思考是否要讓家長能透過牆上小孔觀察兒童活動,但後來決定讓小孩完全脫離父母的陪伴與注視、專注體驗節目內容。果不期然,在外守候的家長們一開始各個探頭探腦、焦急緊張,擔心子女有任何疑慮或不適應,直到聽到牆內傳出的笑聲才終於放心,節目透過這樣的過程也讓家長體會到在特定時刻必須放手讓孩子自己去冒險,像小路一樣勇敢走向遠方。

青少年投入劇場創作學習認識自我掌握人生

如同大眾對兒童節目的既定印象,過往作品常依觀眾年齡區分路線,王孟超發現這種現象讓藝術領域出現嚴重斷層,不是特定年齡段的觀眾就不太看戲或是找不到適合觀賞的作品,如劇場中訴求青少年與熟齡族群關注的議題偏少,相對地他們也不會成為主要觀眾群,創作-市場-產業環環相扣且互相影響,當劇場沒有跟著觀眾的年歲並進便難以培養整座城市的藝術氛圍。 (相關報導: 北藝中心董監事任期改2+2年?朱宗慶:無法因應表演藝術特性、發展所需 | 更多文章 )

王孟超感嘆:「在兒童與成人間明顯消失的一段就是青少年的參與。」小孩在學習成為大人的階段最容易敏感、徬徨,而國內現行教育體制卻缺乏探索自我的引導,因此北藝中心與青少年表演藝術聯盟合作「青少年夏日瘋劇場」,提供完善的設備、空間與演出機會培育青少年藝術人才,讓青少年能從戲劇中認識自己,並透過表演活動全方位地學習建立與社會的關係。