什葉派約占10-15%的世界穆斯林人口,並以伊朗、伊拉克、亞塞拜然與巴林為主要分佈地。但除了伊朗與亞塞拜然外,各穆斯林國家的什葉派幾乎都有被政治邊緣化的現象;沙烏地的什葉派更長年被視為伊朗的第五縱隊,面臨信仰自由與人身安全的威脅。

「第五縱隊」之名從何而來?

第五縱隊一詞源於1936年的西班牙內戰,當時佛朗哥將軍宣稱自己麾下四支縱隊已包圍馬德里,還另有第五縱隊潛伏城內作為內應;事後雖證明佛朗哥只是虛張聲勢,但此後人們便常以「第五縱隊「來代指與境外勢力結合,意圖顛覆現有局勢的內奸。縱觀歷史,什葉派的第五縱隊之名最早可追溯至阿拔斯王朝,並在蒙古西征後逐漸增強,中間一度有反殖話語相互遮掩,卻又在近代捲土重來。

其實什葉與遜尼之爭,原本只是簡單的政壇派系選邊問題。自阿里成為第四任哈里發起,新舊勢力便因繼承問題而衝突不斷。西元656年的巴士拉戰役中,阿里雖擊退阿依莎為首的反對派,卻仍無法消弭爭端,伊斯蘭社會的分裂雛型已現:戰時因尊重阿里與阿依莎而保持中立者,被稱為遜尼派;而僅支持阿里一方者則被稱為什葉派。教義、禮拜習慣的不同,反倒是後來為與對方有所區別而衍生的差異。

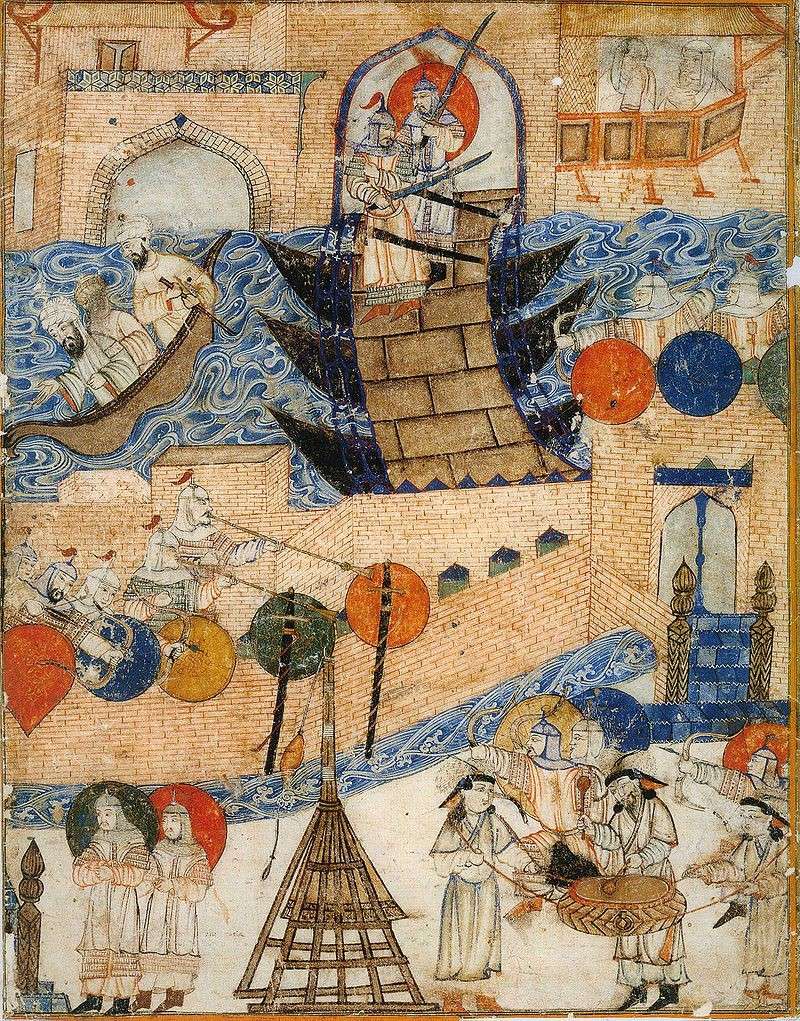

描繪巴士拉戰役的細密畫作品,左上角的轎中女人即是穆罕默德的遺孀阿依莎。(作者提供)

西元680年,卡爾巴拉戰役爆發,什葉派領袖侯賽因·伊本·阿里不幸殞命。依照勝者為王,敗者為寇的邏輯,遜尼派自然成了正統,什葉派則開始了漫長的異端生涯。但比起所有信仰差異,對卡爾巴拉戰役的紀念才是維繫什葉派認同的重要媒介。自倭馬亞王朝起,什葉派團體便常公開在卡爾巴拉這天悼念侯賽因·伊本·阿里,種種儀式漸成傳統,於是有了現稱的阿舒拉節。

阿舒拉節上儀式眾多,包括舉行追悼會、前往卡爾巴拉的侯賽因墓朝聖、上街遊行、自我鞭打等,不僅象徵什葉派的團結,更能傳遞與遜尼派的敵對記憶,是種隱晦的抗議技巧,黎巴嫩內戰、1990年代的巴林起義中,皆能看到阿舒拉儀式的影子。因此許多遜尼派為主的伊斯蘭國家都會取締阿舒拉活動,但反倒令阿舒拉的情緒效果更加強烈。

土耳其聖索菲亞大教堂牆上的侯賽因書法名。(作者提供)

而什葉派之所以會被視作第五縱隊,便與其長年身為受迫少數有關。例如當年阿拔斯起兵反抗倭馬亞王朝時,靠的便是什葉派與其他少數團體的支持,才能一舉擊敗統治階層,建立阿拔斯王朝。但什葉派雖是功臣之一,卻沒等來戰前承諾的寬待,國家迫害依舊;遜尼派雖仍是多數,但對於什葉派這種「危險少數「卻更加提防,深怕他們改天又接受另一個外來勢力的策動,顛覆現有政權。

但歷史書寫往往是為了政治需要而生,阿拉伯人首先要逃避自己的失敗,於是便把帝國的滅亡全數推給蒙古人;遜尼派則要維護自己的身為多數的正統性,於是便把蒙古入侵的責任推給什葉派,認為這次又是什葉派裡應外合,才會導致帝國毀滅。而阿拔斯崩解後,遜尼派確實受到一定程度的重挫,但當年的什葉派尚未在伊朗聚居,基地分散,加上後來又與民間的蘇菲道團勢力相結合,活躍不少,因此讓遜尼派更有「趁人之危「的感覺,加深了國仇家恨的情緒。

其實在遜尼與什葉漫長的互動史中,雙方並非隨時處於交火狀態,兩派信徒長年混居,只要不一起做禮拜、談宗教,基本上不會感受到彼此的差異。但若政治情勢有變,雙方往往逃不過相互動員的宿命:什葉派少數當久了,便想趁機多占點版圖;遜尼派則對失去的江山憤怒不已,反什情緒因而與日俱增。

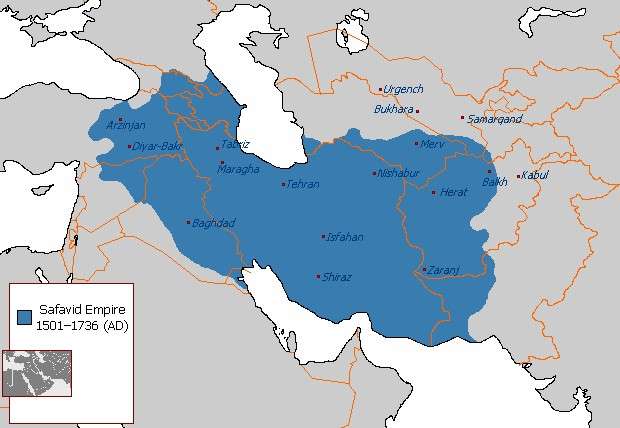

故阿拔斯崩解後,在原本遜尼派的版圖上,出現過許多什葉派建立的小型王朝,這些統治者都有一共同的特徵,就是大力推行改宗政策,強制要遜尼派改奉什葉派,與當年的遜尼派邏輯如出一轍。以1501年建立的薩法維王朝為例,身為沙阿的伊斯瑪儀一世便宣佈什葉派為國教,大肆迫害、處決遜尼派穆斯林,而這項舉措的直接結果,就是導致今日的伊朗與亞塞拜然幾乎只剩什葉派穆斯林,本為多數的遜尼派不是被處決、就是流亡,走不了的人為求自保也只好改宗。

但什葉與遜尼間雖留過不少鮮血,卻有共同的敵人,也就是西方勢力進入中東後帶來的世俗主義。鄂圖曼土耳其崩解後,中東各地淪為英法等國的勢力範圍,西化與現代化席捲了伊斯蘭世界;而在這波浪潮下,遜尼與什葉都是輸家,於是雙方便互相結盟,共舉反帝反殖的大旗,最著名的例子就是伊斯蘭第一名校愛資哈爾大學,竟在1959年加開給什葉派穆斯林的宗教課。在當時的氛圍下,許多穆斯林都相信這會是遜尼與什葉的千年大和解;但可惜從長遠來看,這不過是歷史長夜下的曇花一現。

80年代開始,阿拉伯民族主義衰退,整個中東的反殖氣氛因而變得詭譎多端,宗派主義於是填補了民族話語的缺口,再加上伊朗伊斯蘭革命剛結束,遜尼派世界不禁又回想起被薩法維王朝支配的恐怖,結果雙方齟齬再現,往日情誼一去不復返。直至今日,伊朗威脅論仍是海灣各國政府最琅琅上口的宣傳語;阿拉伯之春也被某些阿拉伯國家定調為伊朗的陰謀。諸多指控背後,其實隱含了「什葉派是第五縱隊「的陳年恐懼,這種情緒更與冷戰與地緣因素相互雜揉,日漸強烈。

夾在兩強間的沙烏地什葉派

沙烏地雖於1932年正式建國,但遜尼與什葉雙方的梁子,卻早在德拉伊耶酋長國(Emirate of Diriyah,又稱內志第一王國)時便結下了,這一切還得從瓦哈比說起。1744年瓦哈比主義的首倡者穆罕默德·伊本·阿卜杜勒·瓦哈卜流亡到了內志,受當地部落首領穆罕默德·本·沙特庇護。沙特遂以瓦哈比思想統合各部、四處征戰,不出幾年便建立了酋長國,定都德拉伊耶。

故沙特與瓦哈卜定下契約,由沙特掌政,瓦哈卜掌教,瓦哈比主義便是沙特官方意識形態,兩大家族更彼此聯姻,至今已有300年歷史,沙特於是從一個沙漠部落,成長為今日的政治伊斯蘭大國。然而宗教口號至今依舊,石油帶來的暴富卻削弱了沙特國民的活力,人們終於發現,原來瓦哈比主義真正的敵人不是異教徒,而是資本主義,這或許是瓦哈卜當年意想不到的。

但即便人民對瓦哈比的信念不如當年,沙特什葉派的處境依舊艱困。如今在沙特的什葉派多為十二伊瑪目派,分佈在麥地那、漢志以及沙特東部的蓋提夫、哈薩綠州等地。打從德拉伊耶酋長國時代,瓦哈卜便稱什葉派為Rafidah(الرافضة),意為抗拒者,宣稱其不屬穆斯林的一員,從而開啟了迫害什葉派的進程。

1802年,沙特更出兵攻打什葉派聚居的卡爾巴拉城,也就是侯賽因當年殞命之處。軍隊進城後大肆燒殺擄掠,並搗毀侯賽因的聖墓,最後帶著什葉穆斯林婦女、孩童及其他戰利品揚長而去。在瓦哈比史觀中,這是一場討伐異端的聖戰;但由經濟角度來看,內志地區早就謠傳什葉派聖墓金碧輝煌、寶藏眾多,故此次出兵也可視為預謀已久的劫掠行動,既能充實國庫,也打壓了什葉派。只是結局似乎不如沙特所願,首先什葉派並未因此撤出該地,沙特出兵反倒強化了當地的什葉認同,更提升了當地的武裝程度。結果沙特除帶回戰利品外,也只得到了「卡爾巴拉屠夫「的頭銜。

此後沙烏地境內的什葉遜尼衝突不斷,類似的情境往復循環,例如政府下令拆除國內的什葉聖墓,什葉派穆斯林於是大舉上街抗議,最後爆發流血衝突,結果政府便逮捕有關人士、關閉什葉派清真寺等,打擊力道加劇,新的衝突隨即而來。往復幾次以後,便催生了沙特境內最大的什葉派地下組織:阿拉伯半島伊斯蘭革命組織(Organization for the Islamic Revolution in the Arabian Peninsula,簡稱OIR)。

阿拉伯半島伊斯蘭革命組織(簡稱OIR)的標誌。(作者提供)

OIR成立之初只有一個目標,就是讓整個阿拉伯半島什葉派化,推翻遜尼派統治。可惜雙方實力差距過於懸殊,1979年蓋提夫起義失敗後,OIR領導人與其門徒便流亡德黑蘭,放棄由內突破,改采海外包圍的方式。首先其在倫敦興辦報章雜誌,並挑起1987年的麥加騷亂,讓沙烏地不堪其擾。但這些活動雖有一定效果,卻坐實了第五縱隊的罪名,讓沙烏地境內的什葉派處境更為艱難。

然而沙烏地境內的什敘關係也曾走上全中東類似的境遇,也就是當他們面臨共同威脅時,宗派話語往往會讓位國族話語。1990年伊拉克入侵科威特,OIR突然改走愛國路線,要求沙烏地境內的什葉派支持政府,共抗伊拉克;於是許多什葉派穆斯林紛紛加入沙烏地軍隊,或組成民防部隊。戰後沙特於是承諾改善什葉派待遇,允許其慶祝阿舒拉節,並重新開設了一些什葉派清真寺。OIR也在1993年宣告解散。然而當沙烏地與伊朗關係逐漸惡化,對什葉派的打壓便又捲土重來。

其實沙特什葉派的抗爭史,便是遜尼與什葉衝突的縮影。遜尼派先采高壓政策,導致什葉力量反撲,結果不是自我武裝,就是聯合外部勢力,因而成了遜尼口中的第五縱隊。兩派人馬平日雖能和平相處,也似乎沒有信仰問題,但以沙烏地為例,沙伊關係一惡化,首先遭殃的就是什葉派,政府或關閉清真寺、或逮捕伊瑪目、或處決意見領袖、或鎮壓上街群眾,等到風頭一過,再換上撫慰民心的政策。

宗派話語雖不是中東衝突的首因,卻是非常有力的動員方式,尤其是民族主義話語失靈時。所謂伊朗威脅論,其實就是什葉第五縱隊加地緣雜揉而成的結果,這種宣傳聽在如今的沙烏地人民耳內,其實還未必有好萊塢電影吸引人,但在沒有其他團結方式的現在,政府卻非說不可。

*作者為《中東研究通訊》專欄主筆。本文由《中東研究通訊》公眾號授權轉載。