2016年時以《你的名字》創下全球票房紀錄的日本動畫導演新海誠,睽違三年帶來《天氣之子》,被視為宮崎駿第二的他,新作維持一貫細膩寫實的畫風,也再度與RADWIMPS合作,帶來年度最催淚的動畫日文歌曲〈愛にできることはまだあるかい〉。

不過,相較於上回穿越時空的交換靈魂愛情故事,《天氣之子》的故事看似天馬行空,卻奠基於在水文、科學與氣象學上,也涉及氣候變遷、極端氣候、海平面上升等環境議題,讓我們從極端氣候的角度來看這部電影,會發現天氣之子可不是只有晴女、雨男的戀愛故事這麼簡單。

電影發生在東京奧運結束後的2021年夏天,來自神津島的少年森嶋帆高離家出走,首次踏上東京這個大城市,東京的雨總是下個不停,他誤打誤撞進到了一間事務所做著蒐集都市傳說的工作,更意外遇上了能夠透過祈禱讓天氣放晴的百分之百晴女天野陽菜,兩人在網路上開始「替人祈晴」的工作,原先以為帶給人們好天氣是做善事,卻沒想到將引起氣候的巨變——

《天氣之子》維持新海誠導演一貫的精美畫風,上映後備受好評。(圖/IMDb)

東京原本沉在水裡?積雨雲等同一座湖泊的水量!?

《天氣之子》中有許多氣象學的設定,雖然為了故事所需會有部分調整、誇大,然而仍需具有說服力以便讓主角及觀眾理解劇情,這些設定特別會從第三者來說出口,增加的些論述的客觀性,究竟多少為真?多少是假?

「現代人動不動就說氣候異常而驚慌失措,觀測史上第一次?什麼時候開始的觀測,我看也不超過一百年。」

現代意義的氣象觀測大約出現在19世紀中期,1849年史密森尼學會在美國創立第一個觀測氣象組織,不過當時國際間對於風速、氣壓等單位尚未建立一套標準制度,1853年第一次國際氣象大會在美國海軍軍官Matthew Fontaine Maury的倡議下於布魯塞爾舉行,後世稱他為海洋氣象學之父。當時的氣象觀察與預測主要作為軍事用途。

台灣現存最早的氣象觀測紀錄就在1874年,牡丹社事件攻台的日軍駐紮於恆春半島,留下了當時的氣溫觀測資料。因此我們現在常聽到氣象觀測「破紀錄」、「有史以來」、「創新高」等等聳動的標題,確實是近百餘年間的事情。

不過,雖然古代沒有現在精準的測量儀器,然而人類其實一直都有在觀察天氣甚至是預測氣象,也因此中國才有「孔明借東風」。而在日本的詩經《萬葉集》中也有許多描寫天氣的詩句。例如,「隱約雷鳴,陰霾天空,但盼風雨來,能留你在此;隱約雷鳴,陰霾天空,即使天無雨,我亦留此地。」出自《萬葉集.柿本人麻呂》,從這首詩就看出,千年前的人就知道了雷鳴和風雨的關聯性,而這首詩也被新海誠放入了2013年的動畫作品《言葉之亭》中。

(相關報導:

過去5年史上最熱、溫室氣體刷新紀錄、海平面年年上升……世界氣象組織:對抗氣候變遷要拿出5倍的決心!

|

更多文章

)

「少し響みて さし曇り 雨も降らぬか 君を留めむ,少し響みて 降らずとも 我は留らむ 妹し留めば」

新海誠導演2013年作品《言葉之庭》,也同樣充滿了雨水。(圖/IMDb)

「一片積雨雲可能蘊含了相當於一座湖泊的水量。」

積雨雲就是雷雨雲,在電影中扮演著非常重要的角色,海報中多次出現的那朵雲就是積雨雲,積雨雲成直立狀,底部直徑通常可達3、4公里寬,高度可能有20公里以上,大家都知道雲是由水所形成,而隨著形態不同攜帶的水量也有所差異,根據新聞媒體《ABC》的文章指出,每立方公尺的積雨雲最多可攜帶3公克的水氣。

假設一個半徑2公里、高20公里的圓柱狀積雨雲,若以此方式計算就含有75萬公噸的水,確實可能跟一座小湖泊相提並論,當然這只是非常粗糙的估算方式,積雨雲的水量會有密度、溫度、高度、質量等許多變因所影響,湖泊的水量也有大小之分。

此外,積雨雲的出現通常就會造成短時強降雨,並伴有大風、雷暴等天氣狀況,2018年就曾有新聞報導,日本東京天空出現一朵巨型積雨雲讓天氣驟變,由晴轉雨短短一小時東京世田谷區就累積110毫米的暴雨量,造成多處淹水、地鐵停駛,還有超過 5000戶停電。

《天氣之子》劇照,積雨雲的特色為圓柱狀,通常伴隨強降雨。(圖/IMDb)

「大概不久前,江戶時代左右,東京那一帶原本是大海。」

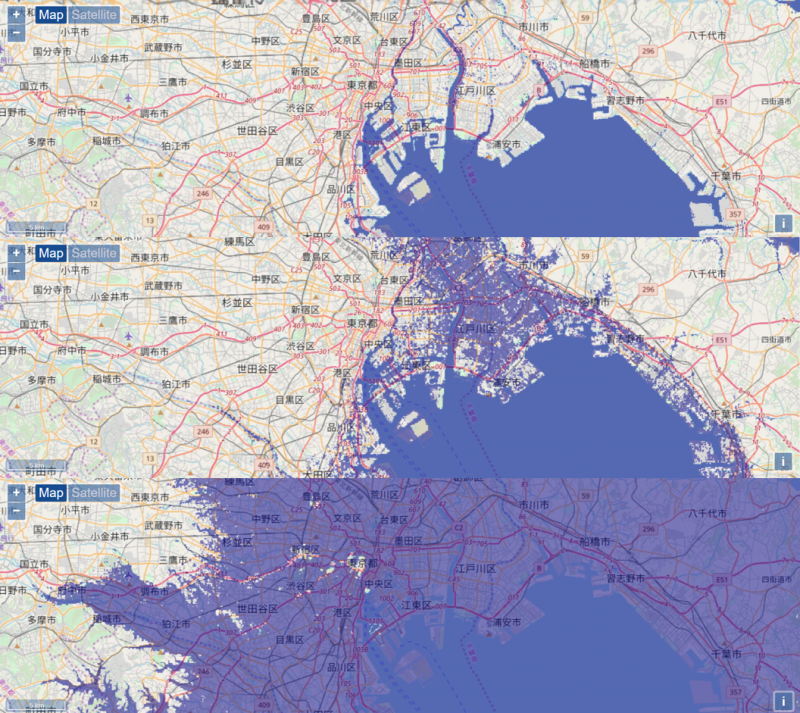

關東平原的確是屬於沖積平原,前日本建設省河川局長竹村公太郎就曾在《藏在地形裡的日本史:從地理解開日本史的謎團》一書中提到,大約在6000年前的繩紋時代,當時海平面較現在高數公尺,海水因此深入關東內陸,若假設當時海平面高於現在的5公尺(可見下圖),東京東半部到琦玉縣的關東南部都是一片汪洋,「繩紋時代的關東平原沉在海面下」。

那麼是什麼時候露出來的呢?這得講到日本大名鼎鼎的武將德川家康,竹村公太郎說「他是日本史上最偉大的國土規劃者。」1590年德川家康被豐臣秀吉發配到江戶,當時的關東地區還不是「平原」,而是一片由利根川泥沙堆積而成的荒涼草澤「溼地」,排水不佳、常有水患、不宜人居。不過,德川家康發現這片不毛之地深埋的寶藏,1590年開始啟動了兩項日本史無前例的大規模土地改造。

首先是江戶灣填補工程,把土地填高讓大船得以靠岸,同時在江戶以北56公里處的川俣進行「會之川截流」的河川工程,這是讓關東濕地乾燥化成為陸地的第一步,爾後又陸續開鑿江戶川、赤堀川,截流荒川、東移利根川等河道工程。這場德川家康與大自然的征戰持續了超過30年,透過整治把廣大的溼地變成乾燥的土壤,等到這片濕地成為可耕作的農地已經是德川幕府的第五代將軍鋼吉的時代。

根據國際灌溉排水委員會日本委員會出版的《日本灌溉的歷史》紀載,1700年以前日本農地的面積約維持在120~140萬公頃左右,但到1700年暴增近三倍到300萬公頃。「這就是江戶時代。然而,大自然的力量深不可測。日後,利根川的洪水仍然不斷襲擊江戶,奪走許多性命和財產。江戶與利根川的搏鬥久久未停。」一直延續到明治時期日本遷都東京後, 河川拓寬整治工程,甚至到現在的令和都還在持續。

電影中出現多次東京台場彩虹橋,橋面高52公尺。(圖/IMDb)

從極端氣候看《天氣之子》 晴女、雨男講的其實是氣候變遷!?

雖然《天氣之子》中部分的設定可能為了劇情所需特別誇大(例如泡麵只泡了兩分鐘),不過劇本確實建立在氣象學上。而在電影中時而暴雨,時而放晴的天氣,在現實中被氣象學家稱之為「極端氣候」,是近年國際學界特別重視的研究課題,隨著全球暖化導致的氣候變遷,讓大氣活動在過去十年不停地超出人類過往的歷史紀錄,而這樣的氣候型態也在全球引發災害,暴雨引發土石流、水患,乾旱導致農作物欠收、缺水,糧食供給、醫療、居住都出現問題。

根據世界銀行2018年的估計,若不緊急遏止全球暖化並協助民眾適應環境,到了2050年將有1.4億的人口因氣候變遷導致的自然在害成為氣候難民。而根據CNN報導一份新研究警告,「海平面上升的速度正在加快,將可能在本世紀末上升超過兩公尺」在極端情況下,大約 180萬平方公里的低窪陸地將成為海洋,導致1.8億人面臨居住風險。

電影開頭男主角森嶋帆高搭乘東海汽船抵達東京,上為彩虹橋。(圖/IMDb)

當然根據水循環原理來看,會導致海平面上升淹沒陸地的應該不是長時間不停歇的暴雨,而是兩極冰川融化所導致。雖然目前對於全球暖化的研究來看,海平面上升的速度不太可能在百年內將東京淹沒,然而隨著新的事證出現,人類過往的科學理論可能隨時被推翻。

世界氣象組織氣候研究計畫(World Climate Research Programme,WCRP)的主任卡爾森(David Carlson)就曾在2017年說過:「我們如今正處於未知的領域。即使沒有強烈的聖嬰現象,全球將出現其他顯著變化,挑戰我們過去對氣候系統的認知。」

漫長的地球歷史中,環境本來就有偏冷、偏熱的時期,因此仍有人認為「溫室效應」是地球氣溫的正常循環,不過,聯合國氣候變遷專門委員會(Intergovernmental Panel on Climate Change,IPCC)斷然指出,我們現在所經歷的全球暖化,是由人類所造成的不正常變化。

電影中把陽菜設定為「晴女」,還要為了治療氣候而獻祭,其實這並非真正的傳說典故,「晴れ女(晴女)」、「雨男」這樣的名詞,其實是近十年來才開始出現的日本青少年流行語,在古代雖也祈晴、求雨的祭典文化,然而並沒有樣稱謂、更無活祭之事,而這樣的虛構除了增加電影故事的精采可看性,也許還有另一層意義。

「晴れ女(晴女)」為近代日本年輕流行語。(圖/IMDb)

人類沒有改變天氣的魔法 但人類的行為正在影響著全球的氣候變遷

「難道說這片天空真的與陽菜連接在一起嗎?」電影裡面這句台詞看似指涉天空影響人類的心態、反映角色的心境,但如果把這句話單獨拉出來看,它同樣代表著環境受到了人類所作所為、面對世界的態度所影響而改變。寫到這裡,看過電影的讀者應該已經猜到我的結論了——《天氣之子》兩個主角,女孩願意犧牲自己來換取好天氣,而男孩則是努力對抗著大人世界的傲慢與無知,與天空緊密連接的兩人,代表的正是那些希望能用盡全力去改變、減緩、復原,被上一代的傲慢、自以為是、不顧後的大人們所破壞、踐踏而改變的自然環境。

(相關報導:

過去5年史上最熱、溫室氣體刷新紀錄、海平面年年上升……世界氣象組織:對抗氣候變遷要拿出5倍的決心!

|

更多文章

)

「這裡原本就是大海,只是恢復原貌。」老婆婆說。

「反正這世界原本就是瘋狂的。」事務所的大叔說。

所以說…這個世界變成這樣不是任何人的錯?

「不對!不是這樣!是我做出了選擇,是我們造成了改變!」

這樣的天氣現象被稱為「雲隙光」,通常為積雨雲所致。(圖/IMDb)

2018年8月20日,瑞典少女桑柏格開始每天獨自一人坐在瑞典議會前面,手拿「為氣候罷課」(Skolstrejk för klimatet)標語,傳單上則寫著「我這樣做是因為不滿你們成年人正糟蹋我的未來。」起先沒有任何國會議員、媒體理會他,然而透過社群媒體的力量,桑柏格小小的行動進而引起了全球青少年的認同與追隨,在2019年初甚至有100個國家的青少年們串聯發起「Friday For Future」的行動,表達他們對氣候變遷的憂慮與關切。

許多大人至今仍認為,氣候變遷不是人類的責任、破壞環境是別人問題、反正到時候我也不在世界上了。然而,桑柏格相信這是人類共同的責任,陽菜認知到天氣可能是自己的責任,帆高也意識到氣候與人的決定息息相關,也因此,這部作品就才以《天氣之子》為名,不只是帆高、不只是陽菜,而是每個下定決心,意識到氣候與自己息息相關的年輕人。

這絕不只是我的腦補,導演新海誠就透露,《天氣之子》不是一個完全虛構的故事,靈感源於極端氣候帶來的影響,「天氣居然變成了我們必須對抗的敵人,這非常可怕」他說,這樣的故事就發生在此時此地,「我創造的人物要在沒有正確解答的故事裡展開對話。」

日本動畫導演新海誠,近年來其作品備受全球影迷關注。(圖/IMDb)

調適氣候變遷、減緩全球暖化的每個人都將成為「天氣之子」

談到氣候變遷與河道的截彎取直,就不能不提台北的都市規劃,台北盆地地形低窪,易有水患,早期基隆河下游有許多蜿蜒的河套排水不及,因此在1960年執行截彎取直的工程,雖然確實改善了士林、南港、內湖的水患,但反而導致淡水河排水不及,不只要沿河岸興築堤防,水淹往三重、蘆洲等地才在後來又興建二重疏洪道與員山子分洪道。

回到最一開始的問題,《天氣之子》中汪洋一片的東京真的有可能在未來出現嗎?以過往的歷史來看,現在的東京都會區,確實曾經泡在海水裡面,更是一座水鄉澤國,只不過隨著河流淤積,人類築堤、填土、修河道而漸漸地改變成現有的地貌,讓人類忘記東京原來的樣子。而因為氣候變遷的狀態,不是一個颱風或一場地震,許多人類難以察覺到其帶來的危害。

而新海誠導演在這部電影中,把氣候的巨變放入了兩個無依無靠的小孩身上,他們必須用盡自己的全力,才能抵抗這個世界自以為是的惡意。故事發生在不久後的2021年東京,其實現在整個東京都正在為了明年的奧運會大興土木。

2020年的東京奧運在籌備期間發生過不少爭議,特別是不斷提高預算的場館興建費用,2015年大砍預算、更換設計後改採日本建築師隈研吾的和式綠建築的風格打造,也呼應本次東奧「永續發展」的理念。

這次東京奧運提出的標語是「Be better, Together」齊心邁向更好的未來,並訂出氣候變遷、資源管理、生物多樣性等具體目標,為了降低碳排放,選擇不蓋太多新場館,約六成場地是整理舊場館打造而成,並於奧運期間全面使用再生能源,官方的運輸也都會使用電動車。此外,為了減少廢棄物,嚴格要求廠商使用可回收材料,包含選手村的木材也循環活用。

不只是東京,愈來愈多的城市開始正視極端氣候所帶來的問題,要如何減緩、如何調適不僅勢在必行,而且可以說分秒必爭,在台灣夏季炎陽的高溫突破天際,雨季的雨量難以快速消退,在古代可能會仰賴祈雨、祈晴的巫女,然而,在現代我們不該只是把希望寄託在別人身上,應該要從自己做起減緩氣候變遷。對地球漫長歷史而言,這些氣候變化也小到許不足掛齒,然而對於全人類的生命財產卻造成嚴重威脅。我們並不是在拯救氣候,而是拯救人類自己的未來。

《天氣之子》票房破百億日圓,強勢登頂2019日本票房年度冠軍。(圖/IMDb)

本文經授權轉載自環境資訊中心。(原標題:當東京成了一片汪洋——《天氣之子》中的極端氣候)責任編輯/柯翎肇