古埃及人一開始就把自己的土地分成上埃及與下埃及:南方在「上」,北方在「下」。由於現代人是用羅盤來定位方向,而非河流,因此古埃及人的這種劃分地理方式會讓現代人感到困惑。就這一點來說,人們的想像必須重新校準。

甚至連最基本的地貌也讓人很難領會。以上埃及來說,尼羅河在北非高原上鑿出一段深深的峽谷,有三千萬人以此為家,比黎巴嫩、約旦、以色列與利比亞的總人口還多。但所有這些上埃及人都集中在一處河谷地,許多地方寬度不及十英哩。這條綠帶彷彿一座拉長的綠洲,在大沙漠的包圍下有如銀河。來到阿拜多斯,要是你從尼羅河畔出發往西走,下一條你能遇見的河流將會位於南佛羅里達。

「陪葬」就像是踏入這片廣袤荒野的第一站。它位在一片與可耕地鄰接的寬廣岩架上,從泥地到沙漠的轉變就像地圖上的國界線一樣搶眼。墓群這裡沒有村落,事實上根本是寸草不生;大片的沙子與碎石幾乎延續一英哩,直至峽谷的西壁。這座峭壁高五百英呎,被一道乾河床切穿,蜿蜒至北非高原。在古代,這道河床據信是來生的入口――靈魂順著峽谷走,走向不可思議的落日。

最早統一埃及的王室世系將他們的陵墓建造在乾河床的河口處附近,埃及已知最早的書寫文字(約在西元前三三○○年前後出現)就是在這些墓穴中所發現,象形文字刻在象牙製的標籤上,畢竟當時大象仍遊蕩在埃及高地上。到了第一王朝開始時(大約西元前三○○○年),法老已經從接近今日開羅的地方開始統治,這個地方比較容易同時控制上埃及與下埃及,但他們仍會返回阿拜多斯興建陵墓並進行儀式,阿拜多斯因此被稱為歷代祖先的故鄉;而墓群最終變成朝聖的地點,一千多年來,埃及各地的人聚集在此參加一年一度的奧塞里斯神節慶。古埃及人稱這個地方為「聖神的台地」(Terrace of the Great God)。它孤絕,卻可以到達;它神祕,卻又可見;它毫無生機,卻有王族與聖神為之添色。馬修.亞當斯把它描述為某種劇場,「陪葬」是舞台,峭壁是背景,村落是觀眾,至於最早踏上這座舞台的演員,則是確立政治權力精髓的諸王。

象形文字是埃及已知最早使用的文字。(取自fotoerich@pixabay)

穆巴拉克被迫下野那一周,艾哈邁德在發掘地點打造了一個方型的大木箱子。這個箱子長十三英呎,高六英呎,底部保持懸空,只有用箱內的支柱來支撐。箱子的邊緣非常平整,艾哈邁德把箱子漆上很深的藍黑色。

有一群盜掘者膽大包天,居然開了一輛推土機進「陪葬」。最後一座埃及王族金字塔的遺跡就在這裡,位於發掘位址的南端。這群推土機盜掘者就在傾頹的遺址前挖了一道十英呎深的壕溝,另一群盜掘者則跑到西峭壁底下,垂直往下鑿了十幾英呎,只是他們沒能挖進任何陵墓。但搞不好是哪位長老告訴他們可以在峭壁下找到寶藏吧!?

(相關報導:

埃及公布西元前第7世紀文物 罕見幼獅木乃伊、全球最大聖甲蟲雕塑出土

|

更多文章

)

艾哈邁德在距離阿拜多斯以東約六英哩的地方行政中心拜勒耶納(Balyana),買了假的警車警示燈,他把警示燈裝在自己做的木箱上,還裝了警笛。其他的警衛則幫他把箱子抬起來,擺到他那台四輪傳動的大發汽車(Daihatsu)上。在闃黑的天色下,這輛車有了絕佳的偽裝,跟任何一輛觀光景點皆可見的裝甲運兵車(APC)十分相似。

裝甲運兵車(APC)示意圖,圖為美國陸軍M113裝甲運兵車。(取自維基百科)

白天時,艾哈邁德會把這個木製APC架藏進「須納」的圍牆內。到了晚上,艾哈邁德和其他警衛就開著這輛假的APC在「陪葬」周圍轉,閃警燈、鳴警笛。不久之後,村裡便有了這樣的傳聞,說警方又恢復值勤;此舉也讓奧古斯特.馬里埃特的理論──「這座泥磚結構是警察局一說」化為現實。

除此之外,要想保護遺址已是別無他法:每天傍晚開進「陪葬」,鳴警笛、閃警燈,破曉之前把假APC停在「須納」裡,日落之後再來一次。幾個月後,許多參與「阿拉伯之春」第一波浪潮的埃及人也用類似的方式體現了自己的經驗。除了眼下,似乎什麼都不存在,無暇計劃,也無暇記憶。但秩序終於多少恢復了一些──軍官組成的委員會在開羅成立過渡政府,承諾舉辦民主選舉,選出新國會與新總統。解放廣場一片歡騰,街頭衝突畫下句點。到了三月下旬,真正的警察恢復在阿拜多斯的巡邏。一旦緊張的時刻過去,秩序恢復正常,人們也開始思索不久前發生的一切有何價值,以及接下來又將會發生什麼。

古埃及人用兩個詞來指稱兩種不同的時間:「djet」與「neheh」。這兩個詞無法翻譯成英語,當代人的心智恐怕也無法領會。在你我的世界,時間是一條直線,一個事件延續另一個事件;而這些事件的積累,以及有影響力的人所採取的行動,便造就了歷史。但對古埃及人來說,時間並非線性,而「事件」──「kheperut」──則是個啟人疑竇的概念。事件是異常,事件是脫軌,事件中斷了世界的自然秩序。古埃及人對歷史存在方式的定義與我們不同。古埃及人從西元前三三○○年就在書寫,到了西元前三三二年──也就是遭到亞歷山大大帝征服時,他們仍然在書寫。但放眼這三千多年,他們卻從未寫出任何在現代意義下堪為歷史著作的作品。

「Neheh」是循環的時間,跟太陽運行、四季遞嬗,以及尼羅河一年一度的洪水有關;它會重複,它會重現,它會重生。另一方面,「Djet」則是不變不動的時間;每當舊王死去,他便會進入「djet」,這是諸神的時間。神廟過的時間是「djet」,金字塔、木乃伊與王室藝術亦復如是,不時有人將這個詞翻譯為「永恆」,但「djet」同樣能用來描述「完滿」的狀態。也就是說,處在「djet」的事物已經完結,但不會消逝,而是永存於當下。

(相關報導:

埃及公布西元前第7世紀文物 罕見幼獅木乃伊、全球最大聖甲蟲雕塑出土

|

更多文章

)

諸神創造的這個世界並非永恆。借埃及學家艾瑞克.霍農(Erik Hornung)的話來說,世界是座島,「介於空無與空無之間」。我們生活的這個地方將會消失。但古埃及人並不執著於預測其未來,就像他們對過去的分析、回想並不關心。也許當時間並非線性時,會比較容易聚焦於當下。芝加哥大學學者雷蒙.約翰遜(Raymond Johnson)曾經寫道,古埃及人「視正常的時間為循環,表述著無止境重複的現在」。約翰遜相信這是對南方地貌的本能反應。根據他的觀點,「neheh」的靈感得自於河谷的循環,而「djet」則反映沙漠的無時間性。正是這種極為不同的地貌之接近──從「陪葬」到田野的劇烈轉折──讓埃及人能夠擘劃出兩種時間。無論在上埃及何處,你都能從永恆走進當下。

馬修.亞當斯率領紐約大學團隊重返阿拜多斯時,已過了將近兩年,他們也對革命進行了一番考古研究。這段時間裡,盜賊早在墓地挖了超過兩百個大坑,當秩序恢復後,當局便急忙把每一座坑給填實。如今,亞當斯與他的團隊幾乎重新挖開所有大坑,用衛星技術測量、製圖。隊伍包括四名挖掘人員、三名文物保存人員、兩名測量員、兩名建築專家、一名攝影師,以及來自埃及古文物部的兩名督察,他們還雇用了超過五十名當地工人。一具高十五英呎的特製折疊梯讓攝影師能從上方拍攝挖掘坑,這般景象看起來就像犯罪現場的記錄──有些挖掘坑裡會有盜掘者留下的彈殼,是他們為了威懾警衛而對空鳴槍後留下的。相形之下,其他文物顯得平凡無奇。

(相關報導:

埃及公布西元前第7世紀文物 罕見幼獅木乃伊、全球最大聖甲蟲雕塑出土

|

更多文章

)

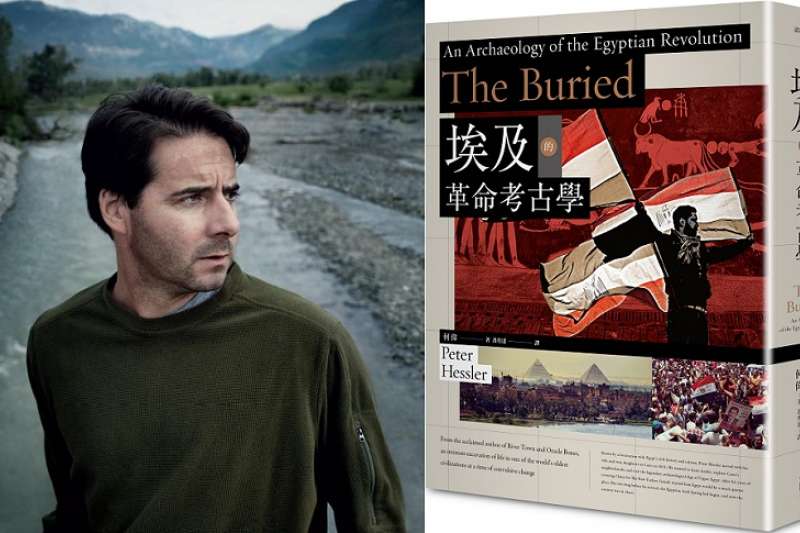

*作者何偉(Peter Hessler),自2000年至2007年間曾擔任《紐約客》駐北京記者,同時也是《國際地理》雜誌、《華爾街日報》和《紐約時報》的長期撰稿人。2011年至2016年擔任駐開羅記者,為《紐約客》撰寫中東報導。著作《消失中的江城》曾獲Kiriyama環太平洋圖書獎,《甲骨文》入選2006年美國國家圖書獎,這兩本書與《尋路中國》共同構成了何偉的「中國三部曲」。本文選自作者新著《埃及的革命考古學》(八旗文化)