清朝詩人黃仲則詩雲:「十有九人堪白眼,百無一用是書生。莫因詩卷愁成讖,春鳥秋蟲自作聲。」在「皇帝最大」的時代,在一首詩歌就可能惹來誅九族的恐懼之下,詩人仍然堅持「春鳥秋蟲自作聲」的思想自由和表達自由,最後貧困潦倒、鬱鬱而終。而在「和尚打傘,無法無天」的毛澤東時代,尤其是被中共自己的官方檔稱為「十年浩劫」的文革時期,知識分子再次遭到毀滅性的打擊和摧殘,大部分「自作聲」的「春鳥秋蟲」都是並不知名的青年思考者。

遺憾的是,那些最彌足珍貴的青年思想者,大都成了歷史上的失蹤者。「思想史上的失蹤者」這個概念,是由歷史學家朱學勤提出來的。朱學勤認為:「與歷史學的其它部類一樣,思想史從來是也只能是文字記載的歷史。它歷來勢利,只認變成鉛字的文字。它又聾又啞,聽不見也看不見曠野裡的呼喚。所謂思想史的長河,只不過是一條狹長的小溪。在這條小溪的兩邊,是望不見盡頭的無字黑暗。一代思想者失蹤,迷失在思想史這一邊或者那一邊的黑暗裡,不會引起思想史長河的一聲歎息。它連一個漣漪都不會泛起,不動聲色地、熟視無睹地繼續向前滑淌。思想史上大規模、小規模、集體性、個人性的失蹤事件,幾乎每一代都發生過,已經發生過無數次了。」那麽,有沒有人致力於追尋和發掘「被失蹤」的思想者呢?

學者印紅標就是一名在知識考古學層面上「竭澤而漁」的「漁夫」。我在北大求學時,聽說過他的大名,卻無緣聽他授課。離開北大多年之後,我才讀到印紅標的著作《失蹤者的足跡:文化大革命期間的青年思潮》。這本書考察了文革期間中國青年的社會政治思潮,在絕大多數對毛澤東的狂熱崇拜的民眾之外,中國的民間社會星星點點地存在著對毛澤東及中共極權體制全面而深刻的批判和否定。有些思想者是「一個人的戰鬥」,力挽狂瀾,九死不悔;有些則以「思想村落」的形態存在,相濡以沫,肝膽相照。他們通常命運多舛,遭遇出賣、告密、監禁和酷刑,但他們的思想成果開啟了中國公民在文革以後的思想解放運動中爭取民主和法治的先河,胡平、陳子明、劉曉波等文革之後思想界的反抗者無不受其啓蒙和滋養。

爲那些被「暗殺」的思想者樹碑立傳

清末詩人龔自珍曾經憤怒地譴責專制制度對人的創造力和想像力的扼殺,並呼籲説:「我勸天公重抖擻,不拘一格降人才。」龔自珍絕對想像不到,一百年後毛澤東創建的「中華人民共和國」比他生活的大清王朝還要殘暴和獨裁千百倍。大清王朝有荒郊野外供異端者隱逸,「中華人民共和國」卻沒有一寸土地供異端者擺放一張書桌,正如朱學勤所説:「一部當代中國知識份子思想史,很可能是一部習慣性流產史。

(相關報導:

九旬高齡英國共產黨員:我是怎樣捲入中國文革的?

|

更多文章

)

中國過剩的是人口資源,缺乏的是思想資源,故而是代有新人。然而,在代與代之間,你卻難以看到一條代代相連的思想史連線,一環一環向上螺旋發展。你能看到的是思想史資源的一次次浪費,一次次掉頭下行,宣告失敗。」毛澤東最引以為自豪的事情,就是他發起的全國性的焚書坑儒讓秦始皇甘拜下風。毛時代的中國如此,後毛時代的中國也是如此:我在臺北教育大學的一次演講中,遇到一名剛剛來台灣的文學專業的陸生,她坦率地告訴我,她從來沒有聽過諾貝爾和平獎得主劉曉波的名字,更沒有讀過劉曉波的任何一篇文章。這從一個側面說明,中共政權對劉曉波的「暗殺」何其成功!

印紅標的《失蹤者的足跡》一書,是爲那些被「暗殺」的思想者樹碑立傳。大部分的史家都是趨炎附勢之徒,甘心情願地爲帝王將相寫歌功頌德的家譜,以此向權貴階層換取一點殘羹冷炙,把自己養得腦滿腸肥。印紅標則轉過身去,矚目於那些被稱為「牛鬼蛇神」的賤民群體,通過從浩如煙海的文字資料中查尋蛛絲馬跡,以及親身採訪當事人及見證者,終於讓那些被遮蓋者、被湮滅者脫去斑斑鏽跡,重新發出耀眼的光芒。

本書中除了記載遇羅克、李九蓮、王申酉等已經有相當知名度的文革受難者的行跡和思想之外,更彙集了若干尚不為大眾所知的民間思想者。一方面將他們的思想還原到當初的歷史時空中,分析其獨特性和超前性;另一方面也不刻意拔高,如實地指出他們思想的局限性和蕪雜性。比如,文革末期的一九七六年,貴州青年陳爾晉撰寫了十二萬字的《特權論》,反對特權並提出借鑒西方民主制度的主張,比如實行三權分立和兩黨制、保障人權等。陳爾晉是最早提出中國出現「官僚壟斷特權階級」的民間思想者,儘管他比南斯拉夫的吉拉斯晚了二十多年——吉拉斯擁有的條件大大優於陳爾晉:吉拉斯曾貴為鐵托的副手、南斯拉夫社會主義聯邦共和國副總統,後來他主張實行多黨派競爭的民主制,成為黨內異見人士,與鐵托決裂。他堅持不可妥協的「人類個人精神的自由」,批評南斯拉夫黨內的史達林主義,被撤銷所有職務,於一九五六年被捕,判刑入獄。在偷運到西方出版的《新階級:對共產主義制度的分析》一書中,吉拉斯指出,在自稱共產黨國家內部,出現了一個享有特權的官僚統治階級和共產黨官員階層。類似的剖析,後來出現在海耶克的《通往奴役之路》和波普爾的《開放社會及其敵人》兩部巨著之中。

陳爾晉的《反特權論》中充滿真知灼見,他偏偏用傳統士大夫上書的方式將這篇長文郵寄給文革後期一度主持中央工作的鄧小平,並請求鄧小平轉交給毛澤東。當然,他不可能得到任何回音。印紅標在肯定了陳爾晉「以基層社會觀察和體驗爲基礎所寫的社會政治的分析,在論述的系統和理論深度上面,超過了同時代社會和政治批判的其他青年」的同時,也毫不諱言其人格模式和思想方式的局限性:「他生活於邊陲一隅,昧於中央政治鬥爭,因而常常以自己不切實際的幻想代替現實;他不甘寂寞,認為自己發現的治國良策可以爲當權者賞識,一鳴驚人;在他的意識深處有很多與中國共產黨政治行為方式迥異的傳統小說演義裡的思維方式。」不過,傳統小說演義裡的思維方式,倒並不一定與中共的政治行為方式迥異,毛本人不就是一個只讀傳統的「低級小說」的梁山好漢式的梟雄嗎?

向那些敢於直接反對毛澤東的先知致敬

在以「反右」爲代表的、文革之前的一系列政治運動中,敢言的知識分子已被打斷脊樑,比如直接批評中共「黨天下」的儲安平就「生不見人、死不見屍」。既然知識分子無法發聲,接力棒就交到經過紅衛兵運動和上山下鄉運動洗禮的青年一代手上,印紅標指出:「在眾多知識分子失語的情況下,那些受教育不多的知識青年的思想探索,具有了突出的地位。他們處於思想管束薄弱的農村和工礦,有可能結成學習和交流的思想村落,又有初生牛犢不畏虎的青春衝動,因而他們往往能夠抓住時代最重要的命題、人民最關心的問題。這些青年的知識和理論素養十分薄弱,他們的思想,更多的是來自於樸素的生活體驗,但正是這些思想成果,彌補了中國思想史上可能出現的空白。」不過,在這個群體的異端思想中,絕大多數仍然是「打著紅旗反紅旗」。也就是説,要麽是出於知識背景的限制,他們多半出生在一九四九年之後,只能運用主流意識形態中教導的馬列主義和毛澤東思想爲精神資源,來對照中國的社會現實並「糾錯」;要麽是出於策略的考量,在馬列和毛的保護傘下,玩弄中國古已有之的「只反貪官、不反皇帝」的遊戲。因此,我對這一類半截身子深陷泥沼中的反對者或反對言論評價不高,我更敬佩和讚賞的是那些認清毛的本相、直接挑戰毛的權威的反對者和反對言論。

《失蹤者的足跡》一書中,記載了許多「明知山有虎,偏向虎山行」的反毛的先知。比如,清華大學附中紅衛兵發起者之一駱小海,在文革發生半年多之後,就通過閱讀吉拉斯的《新階級》、與友人的交流而逐漸認識到,「文化大革命是走向皇權專制的政變,是禍國殃民、摧殘文化的災難。毛澤東的革命路線實為神經路線」。又如,北京外國語學院一年級學生、十九歲的王容芬,在紅色恐怖的「紅八月」正在肆虐之時,勇敢地致函毛澤東,質問説:「文化大革命不是一場群眾運動,是一個人在用槍桿子運動群眾。」她甚至奔向蘇聯大使館附近,企圖用服毒自盡的方式抗議文革暴政,喚醒國人並讓世界知曉文革真相。之後,她被關押十年又被判無期徒刑,直到一九七九年獲釋。印紅標指出,王容芬的言論雖然沒有多少理論色彩,但她以必死的決心講出真話,如同長夜裡的星星之火,說明這個民族的精神還沒有死滅,還有光明的希望。

不過,《失蹤者的足跡》一書有一個盲區,作者忽視了諸多劫後歸來者書寫的「監獄文學」。許多「監獄文學」都生動了描述了若干睿智而勇敢的思想者,在那個時代,徹底的、而且敢於表達的思想者大都在監獄中。比如,原名爲楊曦光的經濟學家楊小凱,在回憶錄《牛鬼蛇神録》中描寫了各種各樣的反毛、反共的囚徒的故事。在他們當中,有高級知識分子,有資本家,有工人,有軍官,有農民,他們不是誤被當作右派的左派,也不是所謂的「第二種忠誠」,他們確實是共產黨和毛澤東的反對派,他們中的很多人都被處以死刑。或許,有心人可以寫專門寫一本《中共監獄裡的異端思想》,作為《失蹤者的足跡》之續集。

林立果是一名異端思想者嗎?

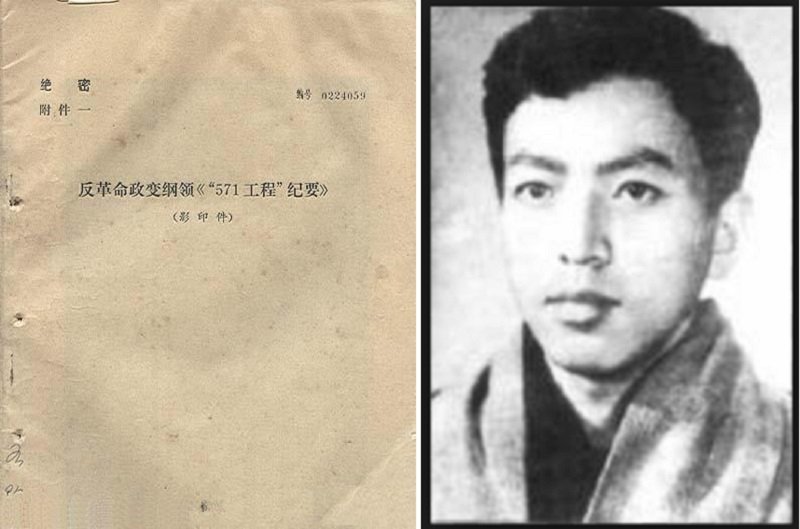

多篇書評都提到,《失蹤者的足跡》一書將《「571工程」紀要》作為「與一般青年立場迥異的另類政治思想資料」收入書中,讓人耳目一新。文革後期,《「571工程」紀要》的公佈對於許多狂熱的文革參與者來說,簡直就如同一場八級地震。毛澤東為什麼要公佈這份文件呢?林彪之死固然讓毛鬆了一口氣,但毛對黨內外都很難自圓其說——副統帥不正是毛一手挑選的嗎?毛為了妖魔化林彪集團,便將這份「政變文件」公諸天下,卻不料搬起石頭砸了自己的腳,這份檔案擊碎了民眾對毛的偶像崇拜,毛的權威至此搖搖欲墜。

在本書中,作者分析了《紀要》的內容有三點特別引人注目之處:第一,對黨內最高層鬥爭局勢的評估和對策;第二,對毛澤東的猛烈攻擊;第三,對文化大革命以來政治和政策弊端的激烈抨擊。作者進而指出:《紀要》「如此膽大妄為地策劃推翻以至謀害毛澤東及張春橋等文革勢力的武裝政變,如此毫無顧忌地譴責毛澤東政治人格和黨內鬥爭作為,如此無情地揭露和批判文革以來的政策弊端,在中共黨內恐怕是沒有先例的,更加令人震驚的是,這樣的言論竟出自‘毛澤東思想紅旗舉得最高的’、文化大革命的『副統帥』、黨章載明的毛澤東接班人林彪的兒子之手。」人們由此看到了冠冕堂皇的革命話語背後赤裸裸的權力鬥爭的黑幕,官方的宣傳不再具有權威性和神聖性。

(相關報導:

九旬高齡英國共產黨員:我是怎樣捲入中國文革的?

|

更多文章

)

從近年來陸續在海外出版的、被劃為林彪集團重要成員的陳伯達、邱會作、李作鵬、吳法憲等人的回憶錄,以及諸多研究林彪集團的歷史著作中可以看出,《紀要》並非該集團的「政變綱領」,那些依附林彪的高級將領和官員事先並不知曉這份文件的存在。至於林彪本人是否知道並支持《紀要》,目前還沒有足夠的資料可以證明。所以,印紅標對此檔有所質疑:「其政策批判在多大程度上是為了共產黨的事業、領導幹部的利益和人民的疾苦,又在多大程度上是發動政變的策略、『動員群眾』實現其集團利益的口號?如果相信號召人民打倒『當代秦始皇B—52』的林立果,那麼將如何處置那個『萬歲不離口,語錄不離手』的林彪?……在諸如此類的諸多疑團化解之前,《紀要》難於贏得人們的信任和擁護。」換言之,林彪集團與四人幫集團的殊死搏鬥,有治國方略之不同,但更多的還是權力之爭。《紀要》很難把林彪從毛澤東罄竹難書的罪惡中撇清出來。

林彪之子林立果和《五七一工程紀要》。(維基百科/百度百科)

如果説《紀要》體現的是林立果及其一小群智囊的理念,那麽它可以表明林立果是太子黨群體中思想最為深刻的一位——跟薄熙來、習近平等思想貧乏、知識有限的「毛粉」相比,林立果的智商更高,視野更廣。《紀要》中多多少少表現出對中國底層受苦民眾的同情,如果真的按照《紀要》的思路「改旗易幟」,「改革開放」或許會提前六、七年。今天的中共黨魁習近平若要破除對毛澤東的迷信和崇拜,不妨找出《紀要》來重新學習一番,他才會明白他的父親和家族為何差點遭到滅頂之災。反之,任何試圖在中國重演文革的雄心壯志,最後都必將在現實中撞得頭破血流。

在《失蹤者的足跡》一書中,那些走在時代前面的思想者無不爲他們的思想付出了沉重的代價,有的人甚至犧牲了生命。印紅標指出:「文革期間青年的思想探索是艱險的,甚至是帶血的歷程,它使我們倍加重視一個深刻的歷史教訓——必須建立和健全民主和法治,保障人民思想探討和言論的權利。」儘管如此,每一個時代、每個國族都會出現它的思想先驅——與印紅標一樣,德國思想家漢娜·鄂蘭也專門寫了一本名為《黑暗時代的人們》的人物傳記,描述了若干位在納粹的暴政下堅持獨立思想的反抗者。我們必須記住那些勇敢而高貴的反抗者,因為「他們的探索是一筆寶貴的精神財富,啟迪和激勵人們擺脫專制愚昧,創造美好的未來」。

(相關報導:

九旬高齡英國共產黨員:我是怎樣捲入中國文革的?

|

更多文章

)