我從小就有點自卑,第一次鼓起勇氣去面試社團的時候,被拒絕了。一時玻璃心受不了,索性什麽社團都沒有參加。之前都是父母老師管著學,忽然要開始自主學習了,就不知道該怎麽學。生活習慣封閉自己,不喜歡表達自己的感受,也不太能交到朋友。這些都過了很久了,有點回憶不清,但想來那個時候一定很難過吧。

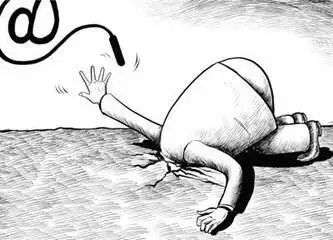

大概就是這個時候,我開始打一款叫做Dota的電腦遊戲,沈迷其中,無法自拔。逐漸開始不去上課,每天研究如何提升自己的遊戲水平;不去認識朋友,因為遊戲裡會有人和我玩;再也不需要面對自己適應不良的問題,因為在那個虛擬的世界,我就是王。

而遊戲成癮之所以是一個問題,就在於它是不可持續的。

這麽過了兩年,我基本上已經不再去上課了,被當的科目越來越多,周圍的人開始找實習、準備碩士,但我不知道自己該怎麽辦。家人不知道我的情況,我也不願意向朋友或老師求助。

每次想到即將到來的畢業,我就異常焦慮,然後想到自己荒廢掉的時光,又陷入憂鬱。常常淩晨兩點睡不著,坐在陽台上想,生活到底還有沒有希望?

我那時能想到的辦法,就是戒掉線上遊戲,把之前的功課補上,順利畢業。但是怎麽做都做不到,有段時間我幾乎每天晚上都要卸載一次遊戲,然後第二天白天對著完全看不懂的書看半個小時就崩潰了,就又安裝遊戲繼續玩一整天。

但退學後卻發現,只是高中畢業的話,很難找工作,只好回去重讀。感謝老天眷顧,這次重讀的成績,比第一次考的要好。雖然第二次的大學還是遇到了一些問題,但這次一定可以順利畢業!

在開頭講這個故事,是希望告訴每個有網癮的孩子,一定有辦法的,不要失去希望。

網絡遊戲成癮是一種成癮症狀嗎?

學術界對於遊戲成癮還有很多爭論,其中一個爭論是:遊戲成癮到底能不能算是單獨一類精神疾病。很多學者持否定意見,他們認為:遊戲成癮更像是一種症狀。是成癮者在其他方面出現了問題,比如過度焦慮或者是憂鬱,而打遊戲是患者為了緩解這些問題而表現出的症狀。

這個爭論的意義就在於,如果真的是這樣的話,那麽要著手解決的問題就不是遊戲成癮,而是遊戲成癮背後的其他原因。

很多青少年的遊戲成癮,不是自身的行為問題,而是家庭關係出現了問題。例如父母長期爭吵,孩子在父母的婚姻中小心翼翼維繫平衡,孩子就很容易躲到遊戲中逃避家中緊張氣氛。同時,當孩子出現了遊戲成癮的問題,父母可能就會暫時擱置對彼此的不滿,共同解決孩子的問題。於是孩子的遊戲成癮問題,反而成為了家庭矛盾的出口。

為什麽常有人說遊戲成癮是一種精神疾病?

很多媒體報導指稱,遊戲成癮是一種精神疾病,但它們在某些程度上曲解了最初學術界的聲明。

2019年5月25日,世界衛生組織的《國際疾病分類》(ICD-11)正式將遊戲障礙(Gaming disorder)列為一種疾病。但這兩個標準在學術界都引起了極大的爭論,因為它們的定義十分模糊,實踐中只能依靠臨床醫生的主觀經驗進行診斷。

換句話說,遊戲成癮確實是個很嚴重的問題。但什麽樣的情況算是遊戲成癮,遊戲成癮到底能不能夠被稱為精神疾病,還有待學術界的進一步討論和研究。

之所以強調這一點,是因為這兩個極為權威,但是標準又制定得十分模糊的文件,到了某些人手中,就成為了一件控制和傷害孩子的武器。而這些標準引起爭論最大的地方就在於,很難將正常的遊戲活動和病態的遊戲活動用具體標準區分開來。

線上遊戲為什麽這麽好玩?

很多家長非常不能理解遊戲成癮的孩子:不就是對著一個小螢幕點來點去嗎?到底有什麽好玩的?我想通過過度補償和沈浸式體驗這兩個機制來和大家科普一下,為什麽網絡遊戲這麽好玩。

過度補償(overcompensation)

過度補償:指一個人在身體方面或心理方面的欠缺引起過度補償行為或「矯枉過正」。比如一個小孩子學習不好,總是被老師批評,但他又很渴望被認可,當他發現他的遊戲打得很好的時候,他就會在遊戲中投入大量的時間和精力,把在學習中缺失的成就感通過遊戲「補償」回來。

而精心設計的線上遊戲滿足了我們渴求的很多需要,例如

成就感——我很厲害,我可以完成很多任務,打敗很多人;

如果這些需求已在過去由其他方式滿足了,相對來說,線上遊戲的吸引力就不大。但如果這些需要被長期壓抑,而線上遊戲的出現忽然完美的滿足了它們,就很容易出現遊戲成癮現象。

沈浸式體驗(immersive experience)

沈浸式體驗:指對某一行為表現很高的興趣,而且個人全身心的進入這種活動的心理狀態,並且這種情緒體驗是由於行為本身而不是其他外在目的誘發的。

大家可能都在某個時刻體會過這種感覺,比如看電影看得入神,或者全神貫注地寫作業,完全沒注意到時間流逝。這種沈浸體驗本身就會給我們帶來非常愉快的感受,比方說有些外科醫生甚至會因為這種體驗對外科手術「上癮」!而這種體驗在遊戲早期,剛剛接觸到大量新奇的角色和場景時很容易出現,也就吸引了玩家早期迅速的對遊戲建立興趣。

線上遊戲成癮具體有哪些表現?

《國際疾病分類》中,專門為「遊戲成癮」設立條目,並明確「遊戲成癮」的多項診斷標準。確診遊戲障礙疾病往往需要相關症狀持續至少12個月,如果症狀嚴重,觀察期也可以縮短。

現行標準中一共列出了9種症狀,要滿足其中5項,才可考慮後續判斷。

學界對此還有很多爭論,比如怎麽算是完全專注於遊戲呢?我打完這盤遊戲再去吃飯算嗎?什麽算是通過玩遊戲緩解負面情緒?壓力太大玩遊戲減壓算嗎?而且伴隨著電子競技這個職業的出現,以打遊戲作為工作和以打遊戲作為逃避的方式,這兩者如何界定,也給醫生帶來了巨大的困難。

但個人認為,第9條標準還是很準確的,就是當遊戲成癮到了某種程度,你會意識到你有很多能力嚴重喪失,但你無能為力。

你的學習能力嚴重退化,你把書打開,還沒看二十分鐘,就很煩躁,不想看書了,只想打遊戲;你的社交能力瓦解,你不敢在現實生活中交朋友,躲避和別人的眼神交流,只想在遊戲裡和沒有見過面的人交流;你知道自己這樣打下去不行,你意識到自己需要找工作、需要思考人生的下一步要怎麽辦,但你做不到,你越是擔心害怕,越是增加打遊戲的時間。

當你處於這種狀況而且持續了很長一段時間的時候,你就需要意識到自己的問題,主動求助了。

我知道你過得很痛苦,不像是看起來那樣,每天沒心沒肺地打遊戲。你打遊戲的時候很痛苦,但放棄遊戲要面對的現實又讓你無所適從,你很後悔,讓自己走到了進退兩難的地步。但就像化繭成蝶一樣,我們想要成長,終將面對生命的阻礙,這個漫長的痛苦的過程,也是我們成長的過程。

如何走出線上遊戲成癮?

遊戲成癮的機制、判定標準和規範化的治療方法現在都還在討論中。雖然系統化的治療方法還未能出現,但以下幾個建議,希望能對大家產生幫助,並引發大家的思考。

第一 杜絕錯誤甚至有危害的「治療方式」

如果你的孩子有重度成癮現象,建議帶他去看專業的心理諮商師,切勿以暴力方式戒除網路成癮。

第二 自己和家人需要正視網癮這個問題

網癮就像重度憂鬱一樣,很大程度上已經超出了患者自身的控制程度。家人不要總是期望患者能夠一天走出網癮,成為一個每天學習十二個小時的「好學生」,那不可能!而且患者自身也需要給自己定下合理的目標,不要總是懷念著自己每天學習十二個小時還很快樂的時光,那過去了!自己一定要放過自己,因為你真的在做一件很難的事,需要來自你自己的支持和鼓勵。

而且,從人格發展的角度來看,如果孩子被迫接受了從「只會玩」到「只會學」這種劇烈的轉換。他的人格整合功能可能會出現問題,長期來看可能會出現很多其他的心理問題。

第三 難以應對成癮問題時,尋求專業幫助

遊戲成癮並不是簡單的「愛玩遊戲」的問題,背後往往隱藏著家庭、人格、情緒等各個方面的問題。

如果感到難以解決遊戲成癮的問題,切記要正視它並尋求專業人士的幫助。而不要一味地通過對抗、責怪、懲罰等方式來「矯正」孩子的問題。這樣做的結果往往是弊大於利,並有可能造成難以估計的傷害和後果。

第四 相信家人,找尋希望。

我和媽媽因為遊戲成癮的問題爭吵過很多次,我記得最後一次我的開場白是這樣的:「媽,我知道我錯了。但你讓我退學吧,繼續在這裡待下去,我可能會死了。」

那個時候,我覺得媽媽是我的敵人。後來在家待了兩個月,準備重考,再讀大學,媽媽始終陪在我身邊。如果沒有她,我可能真的沒辦法走完那段路。

這段路非常難走,你需要一個愛你的人陪你。永遠不要放棄希望,就像愛你的人不會放棄你一樣。她們不一定會理解你,但是她們一定會陪著你。